縁音よもやま話

- HOME

- 縁音よもやま話

「音をつむぐ宿 ~ 縁音 ~」に興味・関心を持っていただいた皆さまに、少しでも「縁音」の近況や周辺の様子、その他いろんな情報をお届けできたらとの思いから、このたび『縁音よもやま話』のページを開設しました。時系列など関係なく気の向いたときに更新する、いわゆる“ゆるい”ページですので気楽にお付き合いください。(たまにオーナー夫婦の個人的な意見・感想も書き込むかもしれませんが、その際はあくまで“個人的な……”ということでご容赦ください。)

今年も明星輪寺さんの“初こくぞう”に行ってまいりました!

皆さま、大変ご無沙汰しておりました。久々の「よもやま話」の更新です。2026年最初の話は、「よもやま話」の記念すべき第1話で取り上げた、明星輪寺さんの“初こくぞう”さんに関する話題です。当宿の上方に位置する金生山明星輪寺は「こくぞうさん」の名で地元で親しまれている真言宗の古刹です。毎月13日はご本尊 虚空蔵菩薩の縁日で、年初の縁日は“初こくぞう”として、明星輪寺さんでは前日12日からたくさんの参拝客がみえ、露店も建ち並んで大変賑やかになる……はずなのですが、今年は少々様子が違いまして……。実は11日昼前から雪がちらつきだしていたのですが、夕刻にはすでに積もっており、もしかして、12日朝、積雪が大変なことになっているのではないかと心配していたところ、案の定、朝から完全に金生山は雪化粧となっておりました(当宿前の道路(アスファルト)上で7cm、コンクリートや土の上では10cmの積雪でした)。通常なら、宿前にも露店が設営されるのですが、午前中は降雪があり、露店設営の気配もなく、“初こくぞう”が無事開催されるのか気をもんでいたのですが、午後には雪もやみ、山へ登っていかれる参拝者も増えだし、様子を見に道路へ出ると、坂下と上方の展望駐車場に露店も設営されていて、何とか無事開催されるのだなとホッとしました。

私は毎年、12日の19時より開催される柴燈護摩とその後に行われる“火渡り”に参加(今年で6回目!)するため、18時過ぎに山に登ります。息を切らしながらお寺へ到着して最初に向かうのが本堂、と言いたいところなのですが、唯一境内で設営販売が許可されている、昼飯町の和菓子店「石井製菓」さんの「苺大福」と「美濃どら焼き」を買うためテント前に並びます。初めて「初こくぞう」に来たときにこの2つのお菓子をいただいて以来、ファンになってしまい、毎年購入しています。お参りした後に向かうと売り切れていた年もあったので、まず、ゲットしています。特に、「どら焼き」は皮が美味しくて、コアなファンの方は、お店で皮だけ購入して、アイスクリームを挟んだりして食べられるそうです(私も一度、試しました。むっちゃ美味かった!阪神間の百貨店で出張販売されてることがあるので、関西の人は是非、ご購入ください。出店日はお店のHPに掲載されてます)。その後、ちゃんとお参りをして、護摩壇前で、山伏さんたちが来られるのを待ちます。山伏さんたちが本堂から法螺貝を吹きながら到着すると、柴燈護摩がいよいよ始まります。今年は雪の後ではありましたが、幸いなことに風が弱く、煙に巻かれることがなくて助かりました。山伏さんたちと一緒に般若心経や虚空蔵さん、お不動さんの御真言を一緒に唱え、祭儀が終わるといよいよ“火渡り”です。今年も、一年の平穏を祈りながら火を渡らせていただきました。渡り終わると、何だかすっきりした気分になり、火による浄化を受けることができたかなと思いました。

“初こくぞう”は毎年1月12・13日(柴燈護摩供は12日夜)と決まっていますので、12日が平日になってしまうと大垣近隣以外の方は参詣しにくいと思いますが、“火渡り”をさせていただく機会など滅多にないものですので、機会があれば明星輪寺さんの“初こくぞう”に是非ご参詣ください。 (2026年1月13日)

私は毎年、12日の19時より開催される柴燈護摩とその後に行われる“火渡り”に参加(今年で6回目!)するため、18時過ぎに山に登ります。息を切らしながらお寺へ到着して最初に向かうのが本堂、と言いたいところなのですが、唯一境内で設営販売が許可されている、昼飯町の和菓子店「石井製菓」さんの「苺大福」と「美濃どら焼き」を買うためテント前に並びます。初めて「初こくぞう」に来たときにこの2つのお菓子をいただいて以来、ファンになってしまい、毎年購入しています。お参りした後に向かうと売り切れていた年もあったので、まず、ゲットしています。特に、「どら焼き」は皮が美味しくて、コアなファンの方は、お店で皮だけ購入して、アイスクリームを挟んだりして食べられるそうです(私も一度、試しました。むっちゃ美味かった!阪神間の百貨店で出張販売されてることがあるので、関西の人は是非、ご購入ください。出店日はお店のHPに掲載されてます)。その後、ちゃんとお参りをして、護摩壇前で、山伏さんたちが来られるのを待ちます。山伏さんたちが本堂から法螺貝を吹きながら到着すると、柴燈護摩がいよいよ始まります。今年は雪の後ではありましたが、幸いなことに風が弱く、煙に巻かれることがなくて助かりました。山伏さんたちと一緒に般若心経や虚空蔵さん、お不動さんの御真言を一緒に唱え、祭儀が終わるといよいよ“火渡り”です。今年も、一年の平穏を祈りながら火を渡らせていただきました。渡り終わると、何だかすっきりした気分になり、火による浄化を受けることができたかなと思いました。

“初こくぞう”は毎年1月12・13日(柴燈護摩供は12日夜)と決まっていますので、12日が平日になってしまうと大垣近隣以外の方は参詣しにくいと思いますが、“火渡り”をさせていただく機会など滅多にないものですので、機会があれば明星輪寺さんの“初こくぞう”に是非ご参詣ください。 (2026年1月13日)

まだまだ「水まんじゅう」の季節です!

水都まつりの様子です!

今回は8月1日~3日に行われた「水都まつり2025」の様子をお知らせいたします。

大垣市は古くから、木曽三川の良質で豊かな地下水に恵まれ「水の都」と呼ばれています。その天恵の豊富な地下水に感謝の気持ちを込めて行われるのが「水都まつり」で、七夕まつり・おどり大会・万灯流しなど様々なイベントが開催されました。夕方17:00よりメイン会場となる大垣駅通りは歩行者天国となり、多くの屋台が出展し、大会やイベントのためのステージが組まれ、沢山の人で賑わいました。普段は時間的に閉店している各店舗も店先に販売ブースを設けており、多くのお客さんがグルメを求めて集っていました。広報でも“「水門川万灯流し」が叙情的で美しい”とあったので、オーナーも見に行きましたが、日が落ちて夕暮れが進む中、幻想的な雰囲気が一気に高まっていました。

来年も、このシーズンに実施されますので、暑い時期ではありますが、是非夏の大垣を楽しみにいらして下さい!ちなみに、協賛事業として1週間前(7月26日(土))に行われた第69回大垣花火大会も当宿2階宿泊室から楽しめましたよ! (2025年8月21日)

大垣市は古くから、木曽三川の良質で豊かな地下水に恵まれ「水の都」と呼ばれています。その天恵の豊富な地下水に感謝の気持ちを込めて行われるのが「水都まつり」で、七夕まつり・おどり大会・万灯流しなど様々なイベントが開催されました。夕方17:00よりメイン会場となる大垣駅通りは歩行者天国となり、多くの屋台が出展し、大会やイベントのためのステージが組まれ、沢山の人で賑わいました。普段は時間的に閉店している各店舗も店先に販売ブースを設けており、多くのお客さんがグルメを求めて集っていました。広報でも“「水門川万灯流し」が叙情的で美しい”とあったので、オーナーも見に行きましたが、日が落ちて夕暮れが進む中、幻想的な雰囲気が一気に高まっていました。

来年も、このシーズンに実施されますので、暑い時期ではありますが、是非夏の大垣を楽しみにいらして下さい!ちなみに、協賛事業として1週間前(7月26日(土))に行われた第69回大垣花火大会も当宿2階宿泊室から楽しめましたよ! (2025年8月21日)

ローズガーデンオーケストラで演奏してきました(2025春)

ご無沙汰しております。オーナーです。“「GIFU BEER FESTIVAL!」に行ってきました!”の記事から9ヶ月ぶりの更新です。この間にも、「よもやま話」に取り上げたかった話がいっぱいあったのですが、つい、用事にかまけて後回しにしていたら、結局、掲載時期を逃してしまって今に至りました。オーナーの変なこだわりで、時系列順に記事を掲載しなければ……なんて思い込みがあって、あんな話、こんな話を載せないままになってしまいました……。もし、機会があれば時系列関係なく、「話」を掲載させていただきます。(前回のオケの演奏で指揮者コーナーの司会デビューしたことか、落雷でエラい目にあったこととか、今年度?の積雪状況報告とか、今年はタケノコが不作だったとか……。)

さて、タイトルのローズガーデンオーケストラの演奏会ですが、私が大垣へ引っ越してきてからお誘いを受けて入団し、3シーズン目(5回目の演奏会)を迎えました。今回は、5月25日と6月1日の2日間、午前・午後公演で計4回、演奏してまいりました。演奏曲目ですが、今年がヨハン・シュトラウス生誕200年ということで、指揮者の吉積光二先生(元、名フィルのホルン奏者)がオール・シュトラウス・プログラムを組まれ、①『春の声』②『南国のばら』③『雷鳴と稲妻』④『ウィーンの森の物語』⑤『美しき青きドナウ』の5曲演奏(さらに②と③の間に指揮者コーナーがあり、H・ネッケの『クシコスポスト』の繰り返し演奏が入りました)という、アマチュアホルン奏者にとっては地獄のようなプログラムでした。当オーケストラの内情を申しますと、ホルン団員は2名で、本番のみ強力なエキストラが来て下さる、という状況です。どの曲もほとんど“休み”がなく、“水出し”はおろか、ページめくりすら難しいという状況で、相方のホルン奏者と1st、2ndを分けて吹いたものの(私は②・⑤が1stでした)、バテバテで、練習時にはソロ&高音後打ちをはずしまくるし、楽団員のみなさんに多大な迷惑をかけ続けました。さらに、直前になって、25日の指揮者コーナー司会も任されることになり、ただでさえミスが多い演奏なのに、違う場所でプレッシャーをかけられ、25日の演奏は散々なことになってしまいました。本番はエキストラの方に1stアシ(アシスタント)を引き受けてもらって、曲中に休む箇所(唇を休める箇所)を捻出し演奏しましたが、それでミストーンをいっぱいしてしまって、奏者の立場からすれば、ホルン奏者の方には恥ずかしくて聴かせられない演奏会となってしまいました。聴き手のお客様の立場からすると、聞き覚えのある曲ばかりで、きっと楽しい演奏会だったと思いますし、吉積先生の「思い」通りとなった演奏会だと思いますが、私としては2度とやりたくないプログラムでした。

私にとっては恥ずかしい演奏会ですが、その中でも一番マシな演奏が関係者の手によってローズガーデンオーケストラのフェイスブック上にアップされてます(6月6日の一番上の記事の「さらに表示」をクリックするとYouTube 版とGoogleDrive版が出てきます。GoogleDrive版の方が映像・音ともに良いです)ので、よろしければお聴き下さい。また、岐阜県可児市近郊にお住まいで、楽器経験者の方、ローズガーデンオーケストラは全パート団員募集中です。よろしければ是非、一緒に演奏しましょう!!お待ちしています。 (2025年6月9日)

さて、タイトルのローズガーデンオーケストラの演奏会ですが、私が大垣へ引っ越してきてからお誘いを受けて入団し、3シーズン目(5回目の演奏会)を迎えました。今回は、5月25日と6月1日の2日間、午前・午後公演で計4回、演奏してまいりました。演奏曲目ですが、今年がヨハン・シュトラウス生誕200年ということで、指揮者の吉積光二先生(元、名フィルのホルン奏者)がオール・シュトラウス・プログラムを組まれ、①『春の声』②『南国のばら』③『雷鳴と稲妻』④『ウィーンの森の物語』⑤『美しき青きドナウ』の5曲演奏(さらに②と③の間に指揮者コーナーがあり、H・ネッケの『クシコスポスト』の繰り返し演奏が入りました)という、アマチュアホルン奏者にとっては地獄のようなプログラムでした。当オーケストラの内情を申しますと、ホルン団員は2名で、本番のみ強力なエキストラが来て下さる、という状況です。どの曲もほとんど“休み”がなく、“水出し”はおろか、ページめくりすら難しいという状況で、相方のホルン奏者と1st、2ndを分けて吹いたものの(私は②・⑤が1stでした)、バテバテで、練習時にはソロ&高音後打ちをはずしまくるし、楽団員のみなさんに多大な迷惑をかけ続けました。さらに、直前になって、25日の指揮者コーナー司会も任されることになり、ただでさえミスが多い演奏なのに、違う場所でプレッシャーをかけられ、25日の演奏は散々なことになってしまいました。本番はエキストラの方に1stアシ(アシスタント)を引き受けてもらって、曲中に休む箇所(唇を休める箇所)を捻出し演奏しましたが、それでミストーンをいっぱいしてしまって、奏者の立場からすれば、ホルン奏者の方には恥ずかしくて聴かせられない演奏会となってしまいました。聴き手のお客様の立場からすると、聞き覚えのある曲ばかりで、きっと楽しい演奏会だったと思いますし、吉積先生の「思い」通りとなった演奏会だと思いますが、私としては2度とやりたくないプログラムでした。

私にとっては恥ずかしい演奏会ですが、その中でも一番マシな演奏が関係者の手によってローズガーデンオーケストラのフェイスブック上にアップされてます(6月6日の一番上の記事の「さらに表示」をクリックするとYouTube 版とGoogleDrive版が出てきます。GoogleDrive版の方が映像・音ともに良いです)ので、よろしければお聴き下さい。また、岐阜県可児市近郊にお住まいで、楽器経験者の方、ローズガーデンオーケストラは全パート団員募集中です。よろしければ是非、一緒に演奏しましょう!!お待ちしています。 (2025年6月9日)

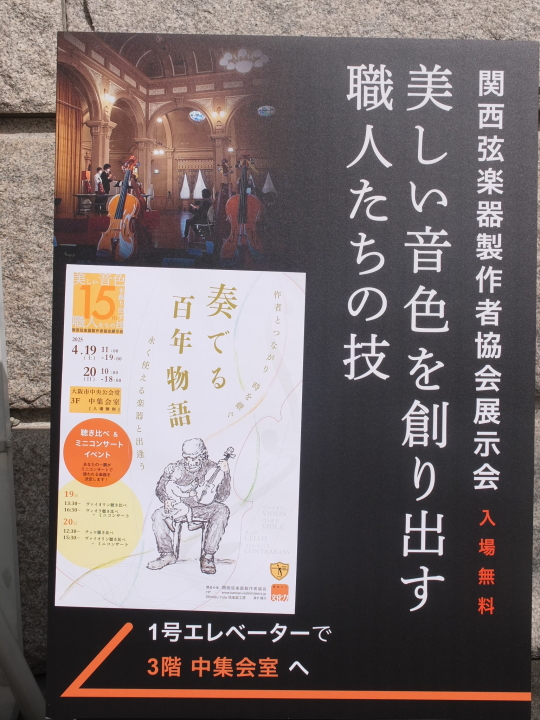

奏でる百年物語

皆さま大変ご無沙汰しております。久々の「よもやま話」でございます。今回は、4月19・20日に大阪中之島の大阪市中央公会堂で開催された、第15回関西弦楽器製作者協会 展示会の様子を、私マネージャーがレポートいたします。

こちらの展示会に私が足を運ぶのは、今回で5回目になります。この展示会の素晴らしいところは、入場も試奏も無料なうえ、自分の弓や楽器を持ち込んで、展示されている楽器を弾き比べることも可能な点です。(持込料も無料です。)自分の弓や楽器を持ち込む際は、受付で氏名を記入し、番号札を受け取ります。これは、弓や楽器の取り違えを防ぐためです。展示会会場から退出するときに、受付で番号札を返却し、弓や楽器の確認をして退出します。今回の展示会は「奏でる百年物語」がテーマでした。出展された楽器はVn27台・Vla10台・Vc7台・Cb2台・弓2本。展示会ではVnは毎年多くの製作者が出展します。1人の製作者につき2~3台なんてこともよくあります。それに対しVcはサイズが大きく、1台を製作するのに多くの手間暇が必要なので、出展者も出展数もあまり多くはありません。しかし、今回は7台も出展され、私が知らない製作者のお名前が見られましたので、大垣から遠路はるばる足を運びました。

試奏の感想ですが、量産品と違い、丁寧につくられているので最初から音の鳴り方はスムーズですし、音量も大きく、響きも素晴らしいです。楽器の音色なども製作者の個性がでるので、興味深いです。量産品は、どうしても楽器ごとに品質に違いが出てしまいます。運が良ければ、最初から音量も大きく、よく響くものもありますが・・・。展示会は試奏だけでなく、出展された楽器の聴き比べやミニコンサートも行われます。また、出展している製作者の方たちとお話しすることもできます。私も、弓や松脂、弦のことなど、日頃感じている疑問を製作者の方たちにお尋ねします。製作者の方たちも、とても丁寧に親切に色々なことを教えてくださるので、毎回勉強になります。もし、展示会で運命の楽器に出会えた場合は、製作者の方と購入や注文の相談もできます。

気がつけば、会場入りしてからあっという間に数時間が経過しておりました。今回も非常に有意義な展示会でした。展示会会場となった大阪市中央公会堂は、国指定重要文化財でもあります。展示会を楽しんだ後は、お時間があれば是非、公会堂の他のエリアも見学をオススメします。公会堂の中には素敵なレストランもございます。

2026年の展示会は4月29・30日に開催されます。興味を持たれた方は今から予定を空けておいて下さいませ。それでは今回はこの辺で。 文責 マネージャー

こちらの展示会に私が足を運ぶのは、今回で5回目になります。この展示会の素晴らしいところは、入場も試奏も無料なうえ、自分の弓や楽器を持ち込んで、展示されている楽器を弾き比べることも可能な点です。(持込料も無料です。)自分の弓や楽器を持ち込む際は、受付で氏名を記入し、番号札を受け取ります。これは、弓や楽器の取り違えを防ぐためです。展示会会場から退出するときに、受付で番号札を返却し、弓や楽器の確認をして退出します。今回の展示会は「奏でる百年物語」がテーマでした。出展された楽器はVn27台・Vla10台・Vc7台・Cb2台・弓2本。展示会ではVnは毎年多くの製作者が出展します。1人の製作者につき2~3台なんてこともよくあります。それに対しVcはサイズが大きく、1台を製作するのに多くの手間暇が必要なので、出展者も出展数もあまり多くはありません。しかし、今回は7台も出展され、私が知らない製作者のお名前が見られましたので、大垣から遠路はるばる足を運びました。

試奏の感想ですが、量産品と違い、丁寧につくられているので最初から音の鳴り方はスムーズですし、音量も大きく、響きも素晴らしいです。楽器の音色なども製作者の個性がでるので、興味深いです。量産品は、どうしても楽器ごとに品質に違いが出てしまいます。運が良ければ、最初から音量も大きく、よく響くものもありますが・・・。展示会は試奏だけでなく、出展された楽器の聴き比べやミニコンサートも行われます。また、出展している製作者の方たちとお話しすることもできます。私も、弓や松脂、弦のことなど、日頃感じている疑問を製作者の方たちにお尋ねします。製作者の方たちも、とても丁寧に親切に色々なことを教えてくださるので、毎回勉強になります。もし、展示会で運命の楽器に出会えた場合は、製作者の方と購入や注文の相談もできます。

気がつけば、会場入りしてからあっという間に数時間が経過しておりました。今回も非常に有意義な展示会でした。展示会会場となった大阪市中央公会堂は、国指定重要文化財でもあります。展示会を楽しんだ後は、お時間があれば是非、公会堂の他のエリアも見学をオススメします。公会堂の中には素敵なレストランもございます。

2026年の展示会は4月29・30日に開催されます。興味を持たれた方は今から予定を空けておいて下さいませ。それでは今回はこの辺で。 文責 マネージャー

「GIFU BEER FESTIVAL!」に行ってきました!

去る9月21日(土)、JR岐阜駅北口駅前広場で開催された「GIFU BEER FESTIVAL!~岐阜ビール祭~」に行ってきました。神戸&宝塚在住時には大阪で開催されていたドイツオクトーバーフェストやベルギービールウィークエンド、クリスマスマーケットに出没し、こちらに越してきてからも名古屋開催を見つけてビールイベントに参加していましたが、今回は愛知・岐阜中心に近隣県の17ブルワリーのクラフトビールが集合し、味わえるということで、マネージャーも珍しく参加の意思を示してくれたので2人で味わってきました。

我が家では、酒イベントや各種蔵めぐり(試飲目的)をする際、酔い止めとして必ず、100%パイナップルジュース(orオーナーは「ウコンの力」の時も)と鶏胸肉(コンビニ等で売っているサラダチキン)を食べて出陣します。(パインジュースはオーナーの飲み会での実体験から、鶏肉は山梨県勝沼でのワイナリー巡りで紹介されました。)これがアルコールにはよく利くようで、これらを食しているおかげか、毎回ほとんど悪酔いをしません。今回も準備万端ととのえての出陣でした。

お宿で岐阜のクラフトビールも紹介できたらと思い、参加されていた岐阜のブルワリーのビールを中心にいただきました。黒ビール系が好きなオーナー夫婦にとっては、すっきり爽やか系が多かった今回のクラフトビールは少々物足りなかったのですが、その中でも味覚が鋭敏なマネージャーが“このビール!”というものをみつけてくれました。といっても、ビールは日本酒イベントと違って「お猪口で試飲」というわけではなくプラカップに注がれるのでそれなりに量があり、マネージャーはほんの一口の試飲で味を確かめるので量を飲まず(というより量は飲めない……)、ビールのほとんどはオーナーが飲み干す状態だったので、本当はもっと濃い味系のビールがあったかもしれません。当宿にお越しいただいたら、もしかしたらマネージャーお勧めのクラフトビールをご提供できるかもしれませんよ!

実はこの日は、JR岐阜駅隣接のアクティブG 2階にある「ふれあい広場」&対象店舗にて、「第4回 ぎふSAKE night」が開催されていて、ダブルヘッダーで日本酒イベントにも参加してきました。オーナーは今月末にも開催される「岐阜秋酒まつり」に昨年参加したこともあり、今回出店している蔵元さんのお酒も試飲したことがありましたが、マネージャーは日本酒イベント初めてだったので、アクティブG 2階の「円相くらうど」さんの岐阜郷土料理をアテに、こちらもマネージャーに試飲してもらいました。しかしさすがにビール試飲の後だったこともあり、彼女の舌も麻痺してしまったようで味が分からなくなってしまったようでした。岐阜の地酒に関しても、もっとご案内できるよう、マネージャには次の日本酒イベントにも参加してもらいたいなと思っています。 (2024年10月5日)

我が家では、酒イベントや各種蔵めぐり(試飲目的)をする際、酔い止めとして必ず、100%パイナップルジュース(orオーナーは「ウコンの力」の時も)と鶏胸肉(コンビニ等で売っているサラダチキン)を食べて出陣します。(パインジュースはオーナーの飲み会での実体験から、鶏肉は山梨県勝沼でのワイナリー巡りで紹介されました。)これがアルコールにはよく利くようで、これらを食しているおかげか、毎回ほとんど悪酔いをしません。今回も準備万端ととのえての出陣でした。

お宿で岐阜のクラフトビールも紹介できたらと思い、参加されていた岐阜のブルワリーのビールを中心にいただきました。黒ビール系が好きなオーナー夫婦にとっては、すっきり爽やか系が多かった今回のクラフトビールは少々物足りなかったのですが、その中でも味覚が鋭敏なマネージャーが“このビール!”というものをみつけてくれました。といっても、ビールは日本酒イベントと違って「お猪口で試飲」というわけではなくプラカップに注がれるのでそれなりに量があり、マネージャーはほんの一口の試飲で味を確かめるので量を飲まず(というより量は飲めない……)、ビールのほとんどはオーナーが飲み干す状態だったので、本当はもっと濃い味系のビールがあったかもしれません。当宿にお越しいただいたら、もしかしたらマネージャーお勧めのクラフトビールをご提供できるかもしれませんよ!

実はこの日は、JR岐阜駅隣接のアクティブG 2階にある「ふれあい広場」&対象店舗にて、「第4回 ぎふSAKE night」が開催されていて、ダブルヘッダーで日本酒イベントにも参加してきました。オーナーは今月末にも開催される「岐阜秋酒まつり」に昨年参加したこともあり、今回出店している蔵元さんのお酒も試飲したことがありましたが、マネージャーは日本酒イベント初めてだったので、アクティブG 2階の「円相くらうど」さんの岐阜郷土料理をアテに、こちらもマネージャーに試飲してもらいました。しかしさすがにビール試飲の後だったこともあり、彼女の舌も麻痺してしまったようで味が分からなくなってしまったようでした。岐阜の地酒に関しても、もっとご案内できるよう、マネージャには次の日本酒イベントにも参加してもらいたいなと思っています。 (2024年10月5日)

今年の「水まんじゅうセット」です!

「よもやま話」の更新がしばらく止まってしまってました。どうもすみません。久々の更新となりましたが、今回は、先だってトップページの「観光情報、その他イベント等のお知らせ」で掲載しました『大垣市菓子博2024』(9月7日 (土)実施)で予約販売された「水まんじゅうセット」についての報告です。

大垣の夏のお菓子として超有名な「水まんじゅう」は某ケンミンSHOWでも取り上げられる鉄板ネタです。大垣のお菓子屋さんでは和菓子屋さん、洋菓子店を問わず、「水まんじゅう」あるいは水まんじゅうをアレンジしたケーキが販売されています。どのお店の水まんじゅうも甲乙つけがたい美味しさですが、やはり食べ比べてみると各菓子店で餡の甘さ加減や水まんじゅう自体の食感が違っています(プルプル感のあるものや、どちらかといえばサクっ系のものなどです)。また、今年のセットは個数が10個入りと8個入りとなっていて、去年ような小数セット(4個入り・6個入り)はなくなっていました。またお菓子屋さんも若干替わっていたりしたので、新しい味に出会うことができました。

今年は9月開催でしたが、例年は7月開催です。興味をお持ちの方は来年、時期が近づいてきたらネットで検索して日程を確認してみてください。(大垣観光協会が『水の都 水まんじゅうめぐり』という「水まんじゅうマップ」も発行していますので、セット購入ができない方も、マップ片手に食べ比べ歩きをするのも楽しいかもしれません。)ただ、今年はぼちぼち「水まんじゅう」はお終いになり、岐阜の秋の銘菓「栗きんとん」に各店舗とも切り替わってきています。これまた、各店舗で味が違いますので、シーズンに合わせて銘菓を楽しみに来岐してください。 (2024年9月23日)

大垣の夏のお菓子として超有名な「水まんじゅう」は某ケンミンSHOWでも取り上げられる鉄板ネタです。大垣のお菓子屋さんでは和菓子屋さん、洋菓子店を問わず、「水まんじゅう」あるいは水まんじゅうをアレンジしたケーキが販売されています。どのお店の水まんじゅうも甲乙つけがたい美味しさですが、やはり食べ比べてみると各菓子店で餡の甘さ加減や水まんじゅう自体の食感が違っています(プルプル感のあるものや、どちらかといえばサクっ系のものなどです)。また、今年のセットは個数が10個入りと8個入りとなっていて、去年ような小数セット(4個入り・6個入り)はなくなっていました。またお菓子屋さんも若干替わっていたりしたので、新しい味に出会うことができました。

今年は9月開催でしたが、例年は7月開催です。興味をお持ちの方は来年、時期が近づいてきたらネットで検索して日程を確認してみてください。(大垣観光協会が『水の都 水まんじゅうめぐり』という「水まんじゅうマップ」も発行していますので、セット購入ができない方も、マップ片手に食べ比べ歩きをするのも楽しいかもしれません。)ただ、今年はぼちぼち「水まんじゅう」はお終いになり、岐阜の秋の銘菓「栗きんとん」に各店舗とも切り替わってきています。これまた、各店舗で味が違いますので、シーズンに合わせて銘菓を楽しみに来岐してください。 (2024年9月23日)

「縁音」の定期検診

気がつけば、今年も夏越大祓(水無月の大祓)を行う6月となりました。

皆さまにおかれましては如何お過ごしでしょうか?おかげさまで、我がお宿「縁音」も春から営業を再開しましたが、再開後からGW後の5月半ばまで、多くの新規のお客様やリピーターのお客様にご利用いただきました。ご利用いただきました全てのお客様に心より御礼申し上げます。

扨、前置きが長くなってしまいましたが、今回は「縁音」の定期検診についてのお話しです。この定期検診は、我々

オーナー夫婦の健康診断とかお宿の建物の定期点検のことでは無く、我がお宿の看板娘「ENNE」(←ピアノの愛称です)の定期検診(ピアノの調律・調整)のことです。

先日、東京の白金台から遠路はるばる、「ENNE」の育ての親であるピアノプレップの店主(現役の調律師でもあります)が泊まりがけでうちのお宿に来てくださいました。ピアノプレップの店主はペトロフピアノに深い愛情をお持ちでいらっしゃいます。そんな店主が行うピアノの調律・調整は常に細部まで細やかな心遣いが行き届いているのが感じられる作業でございます。今回の調律・調整も時間をかけて丁寧に作業を行ってくださいました。(詳しい事はピアノプレップのブログをご覧ください。)

我々が運営する「音をつむぐ宿~縁音~」のピアノは、当HPのピアノ紹介ページにも記載しておりますが、2021年チェコ共和国のフラデツ・クラーロヴェーにあるペトロフ本社の工場で誕生し、翌年に東京白金台のペトロフピアノ専門店ピアノプレップにやって参りました。同年7月下旬に縁あって、「音をつむぐ宿~縁音~」の看板娘となりましたが、それから今に至るまで、春と秋の年に2回、ピアノプレップの店主が我がお宿に泊まりがけで来てくださいます。毎回丁寧に調律・調整を行ってくださる御蔭で、ピアノ利用のお客様からは、大変ご好評をいただいております。

長くなりましたが、ピアノプレップのHPやface bookにも、我がお宿の紹介やお宿のピアノの調律などの様子が記されておりますので、是非ご覧になってください。店主のブログも読んでいて楽しく、チェコのことやピアノの事が学べるのでオススメですよ。 文責 マネージャー (2024.6.1)

皆さまにおかれましては如何お過ごしでしょうか?おかげさまで、我がお宿「縁音」も春から営業を再開しましたが、再開後からGW後の5月半ばまで、多くの新規のお客様やリピーターのお客様にご利用いただきました。ご利用いただきました全てのお客様に心より御礼申し上げます。

扨、前置きが長くなってしまいましたが、今回は「縁音」の定期検診についてのお話しです。この定期検診は、我々

オーナー夫婦の健康診断とかお宿の建物の定期点検のことでは無く、我がお宿の看板娘「ENNE」(←ピアノの愛称です)の定期検診(ピアノの調律・調整)のことです。

先日、東京の白金台から遠路はるばる、「ENNE」の育ての親であるピアノプレップの店主(現役の調律師でもあります)が泊まりがけでうちのお宿に来てくださいました。ピアノプレップの店主はペトロフピアノに深い愛情をお持ちでいらっしゃいます。そんな店主が行うピアノの調律・調整は常に細部まで細やかな心遣いが行き届いているのが感じられる作業でございます。今回の調律・調整も時間をかけて丁寧に作業を行ってくださいました。(詳しい事はピアノプレップのブログをご覧ください。)

我々が運営する「音をつむぐ宿~縁音~」のピアノは、当HPのピアノ紹介ページにも記載しておりますが、2021年チェコ共和国のフラデツ・クラーロヴェーにあるペトロフ本社の工場で誕生し、翌年に東京白金台のペトロフピアノ専門店ピアノプレップにやって参りました。同年7月下旬に縁あって、「音をつむぐ宿~縁音~」の看板娘となりましたが、それから今に至るまで、春と秋の年に2回、ピアノプレップの店主が我がお宿に泊まりがけで来てくださいます。毎回丁寧に調律・調整を行ってくださる御蔭で、ピアノ利用のお客様からは、大変ご好評をいただいております。

長くなりましたが、ピアノプレップのHPやface bookにも、我がお宿の紹介やお宿のピアノの調律などの様子が記されておりますので、是非ご覧になってください。店主のブログも読んでいて楽しく、チェコのことやピアノの事が学べるのでオススメですよ。 文責 マネージャー (2024.6.1)

今年の雪は……

よもやま話、ご無沙汰していてすみません。前回の掲載より4ヶ月もたってしまいました。その間、雪を心配しての冬期休業をはさみましたが、実際のところ、今年(昨年度)の美濃赤坂の雪はどうだったのかをお知らせしたいと思います。

昨年度は12月16日に初雪が降り、冬期休業に入った23日に積雪が庭で12cmありました(宿前の坂道は日当たりも良いので積雪はありませんでした)。その後、年が明けて1月8日ならびに16日に同程度の積雪がありましたが、24日(名神高速関ヶ原IC付近で「立ち往生」のあった日)に1日中雪が降り続き、朝起きた時点で庭で23cmだったものがお昼の3時段階で48cmに達していました。宿前の坂道もアスファルトにもかかわらず轍(雪が少ない段階で1台だけ車が通った形跡がありました)付近で23cm、道路端で43cm積もっており、車の上は50cmを越えていました。25日昼過ぎにはどうしても大垣市街に車で出る用事があったので、今回は車を敷地内の道路すぐの場所に駐車し、雪掻き量を少なくする作戦に出ていたのですが、それでも駐車前の道路だけは雪掻きはしなければならず、90分の雪掻きの末、ゲレンデのような雪の坂道を四駆スタッドレスの愛車で怖々下りていきました。大垣の街中も積雪でえらいことになっており、15時過ぎに帰宅した際は、赤坂宿の地元の方たちが総出で宿内の道路(中山道)の雪掻きをされていました(因みにJR美濃赤坂線も名阪近鉄バスも全面ストップしていました)。さらに26日朝は、雪が少し溶けたことによって逆に道路凍結がおこっていて、車での移動がとても怖かったです。一昨年度は積雪が少なく、やっぱり地元の方が言うように、引っ越してきた年が特別だったのかな、と思って今回は冬期休業期間を少し短くして様子見をしていたのですが、この時の雪は引っ越してきた年を上回る積雪量で、やっぱり冬期休業を設けていて正解だったかと思いました。(この時の雪が庭から完全に消えたのは2週間後でした。)

幸いなことに2月は積雪がなく、このまま春に向かうのかと思っていた3月2日に若干ではありますが車のボンネットや鋼板の屋根上に約2mm、そして昨日10日は同じく5mmほど積もりました。関東・東北地方で大雪になった日でしたが、2月が少し暖かかったこともあり、このまま春に向かうと思っていた矢先の積雪なので、少々驚いています。この地に引っ越してきて3回目の冬を越しましたが、やっぱり当地では積雪があるものと思っておいた方が良いのかもしれませんね。 (3月11日)

昨年度は12月16日に初雪が降り、冬期休業に入った23日に積雪が庭で12cmありました(宿前の坂道は日当たりも良いので積雪はありませんでした)。その後、年が明けて1月8日ならびに16日に同程度の積雪がありましたが、24日(名神高速関ヶ原IC付近で「立ち往生」のあった日)に1日中雪が降り続き、朝起きた時点で庭で23cmだったものがお昼の3時段階で48cmに達していました。宿前の坂道もアスファルトにもかかわらず轍(雪が少ない段階で1台だけ車が通った形跡がありました)付近で23cm、道路端で43cm積もっており、車の上は50cmを越えていました。25日昼過ぎにはどうしても大垣市街に車で出る用事があったので、今回は車を敷地内の道路すぐの場所に駐車し、雪掻き量を少なくする作戦に出ていたのですが、それでも駐車前の道路だけは雪掻きはしなければならず、90分の雪掻きの末、ゲレンデのような雪の坂道を四駆スタッドレスの愛車で怖々下りていきました。大垣の街中も積雪でえらいことになっており、15時過ぎに帰宅した際は、赤坂宿の地元の方たちが総出で宿内の道路(中山道)の雪掻きをされていました(因みにJR美濃赤坂線も名阪近鉄バスも全面ストップしていました)。さらに26日朝は、雪が少し溶けたことによって逆に道路凍結がおこっていて、車での移動がとても怖かったです。一昨年度は積雪が少なく、やっぱり地元の方が言うように、引っ越してきた年が特別だったのかな、と思って今回は冬期休業期間を少し短くして様子見をしていたのですが、この時の雪は引っ越してきた年を上回る積雪量で、やっぱり冬期休業を設けていて正解だったかと思いました。(この時の雪が庭から完全に消えたのは2週間後でした。)

幸いなことに2月は積雪がなく、このまま春に向かうのかと思っていた3月2日に若干ではありますが車のボンネットや鋼板の屋根上に約2mm、そして昨日10日は同じく5mmほど積もりました。関東・東北地方で大雪になった日でしたが、2月が少し暖かかったこともあり、このまま春に向かうと思っていた矢先の積雪なので、少々驚いています。この地に引っ越してきて3回目の冬を越しましたが、やっぱり当地では積雪があるものと思っておいた方が良いのかもしれませんね。 (3月11日)

ローズガーデンオーケストラで演奏してきました

トップページの「観光情報、その他イベント等のお知らせ」欄で紹介しましたが、11月3日、可児市にある「ぎふワールド・ローズガーデン」のオフィシャルオーケストラであるローズガーデンオーケストラのオータムコンサートがあり、ホルンを吹いてきました。

オーナーがホルン吹きであることはプロフィール欄で紹介していましたが、実際の所、大垣へ引っ越してくるまで約20年ほど、まともにホルンを吹いていませんでした(アマオケを辞めて以降、勤務校で吹奏楽部の指導と称してチョロッと吹く程度で、“かつての栄光は何処へ行った”状態でした)。大垣へ引っ越してきて、母屋の薪ストーブ設置でお世話になった方(ローズガーデンオケのトロンボーン奏者の方でした)から熱いお誘いを受け、奏者としてのリハビリ兼ねてで良ければということで、昨年の12月より参加させていただきました。

ローズガーデンオーケストラは、ローズガーデンオフィシャルではありますが団員の数は少なく、練習時に管楽器で参加者0人という日もあります。というか、本番も多くのエキストラの方に助けられています。でも、指揮者の吉積光二先生(もと名フィルのホルン奏者)が“音楽を奏でる”ことに力点を置いて指導してくださることがとても居心地よく、毎回楽しんで演奏しています。5月のゴールデンウィーク明けに主に2nd奏者として初舞台を踏みましたが、元来が“上吹き”のため、今回は主に1stを吹かせていただきました。ただ、演奏曲目がホルン吹きにとっては“やばい曲”の一つ、ウェーバー作曲『魔弾の射手』序曲(& ベートーヴェン作曲『エグモント』序曲)で、団員のホルン奏者が私を含めて2人しかいないということもあり、オープニングのホルンメロディーは、本来3rdが吹く部分も合わせて私が1人ですべて吹くという事態になってしまいました。おかげでプレッシャーが……。最初の練習で吉積先生が「よく勉強している」と褒めてくださったこと(本人はそんな意図はなく、単純に自分が聴いてきた外国オケのCD演奏をイメージして吹いただけでした……)、また練習で音をはずしまくっても寛大に対応していただけたこともあり、何とか本番を迎えることができたと思っています。実際、今回は10月22日と11月3日の2日間4公演ありましたが、3公演まではやっぱり肝心なところで音をはずしてしまい、他のホルン奏者には聴かせられない演奏になってしまっていましたが、4回目の演奏で、これで「魔弾」も最後とある意味開き直って吹いたところ、ちょっとミスはありましたが、聴いてもらえる演奏がやっとできたかなと思っています。

下記にリンクも張っておきますので、演奏、是非聴いてみてください。一般的なアマオケと違って、ちょっと面白い編成・演奏になっていますが、こんな演奏もあるんだ!と思って聴いていただければ幸いです。なお、上にも書きましたが団員が少ないため、ローズガーデンオーケストラは全パート団員募集中です。クラッシック音楽を楽しんで演奏してみたい方、一度練習を見に来てください。練習は基本、毎月第1第3日曜日17:00から可児市久々利公民館で行っています。 (11月4日)

YouTube ローズガーデンオーケストラ2023年11月3日本番ステージ「魔弾の射手」他

Facebook ローズガーデンオーケストラ

花フェスブログ ローズガーデンオーケストラ

オーナーがホルン吹きであることはプロフィール欄で紹介していましたが、実際の所、大垣へ引っ越してくるまで約20年ほど、まともにホルンを吹いていませんでした(アマオケを辞めて以降、勤務校で吹奏楽部の指導と称してチョロッと吹く程度で、“かつての栄光は何処へ行った”状態でした)。大垣へ引っ越してきて、母屋の薪ストーブ設置でお世話になった方(ローズガーデンオケのトロンボーン奏者の方でした)から熱いお誘いを受け、奏者としてのリハビリ兼ねてで良ければということで、昨年の12月より参加させていただきました。

ローズガーデンオーケストラは、ローズガーデンオフィシャルではありますが団員の数は少なく、練習時に管楽器で参加者0人という日もあります。というか、本番も多くのエキストラの方に助けられています。でも、指揮者の吉積光二先生(もと名フィルのホルン奏者)が“音楽を奏でる”ことに力点を置いて指導してくださることがとても居心地よく、毎回楽しんで演奏しています。5月のゴールデンウィーク明けに主に2nd奏者として初舞台を踏みましたが、元来が“上吹き”のため、今回は主に1stを吹かせていただきました。ただ、演奏曲目がホルン吹きにとっては“やばい曲”の一つ、ウェーバー作曲『魔弾の射手』序曲(& ベートーヴェン作曲『エグモント』序曲)で、団員のホルン奏者が私を含めて2人しかいないということもあり、オープニングのホルンメロディーは、本来3rdが吹く部分も合わせて私が1人ですべて吹くという事態になってしまいました。おかげでプレッシャーが……。最初の練習で吉積先生が「よく勉強している」と褒めてくださったこと(本人はそんな意図はなく、単純に自分が聴いてきた外国オケのCD演奏をイメージして吹いただけでした……)、また練習で音をはずしまくっても寛大に対応していただけたこともあり、何とか本番を迎えることができたと思っています。実際、今回は10月22日と11月3日の2日間4公演ありましたが、3公演まではやっぱり肝心なところで音をはずしてしまい、他のホルン奏者には聴かせられない演奏になってしまっていましたが、4回目の演奏で、これで「魔弾」も最後とある意味開き直って吹いたところ、ちょっとミスはありましたが、聴いてもらえる演奏がやっとできたかなと思っています。

下記にリンクも張っておきますので、演奏、是非聴いてみてください。一般的なアマオケと違って、ちょっと面白い編成・演奏になっていますが、こんな演奏もあるんだ!と思って聴いていただければ幸いです。なお、上にも書きましたが団員が少ないため、ローズガーデンオーケストラは全パート団員募集中です。クラッシック音楽を楽しんで演奏してみたい方、一度練習を見に来てください。練習は基本、毎月第1第3日曜日17:00から可児市久々利公民館で行っています。 (11月4日)

YouTube ローズガーデンオーケストラ2023年11月3日本番ステージ「魔弾の射手」他

Facebook ローズガーデンオーケストラ

花フェスブログ ローズガーデンオーケストラ

今年も「チェコフェス」が開催されますよ!

当宿「縁音」でペトロフピアノを導入するきっかけとなった「チェコフェスティバル」が今年も開催されます。ステージではペトロフの日本総代理店ピアノプレップさんが搬入されたアップライトピアノといろんな楽器のコラボで、チェコや中欧の様々な音楽が演奏されます。“チェコ音楽の伝道師”出井則太郎ファミリーによる楽しいチェコの歌も披露されます。もちろんチェコビールやモラビアワイン、牛肉を煮込んだ家庭料理「グラーシュ」やチーズのオイル漬け料理「ヘルメリーン」などのグルメや蜂蜜のケーキ「メドヴニーク」などのスイーツも味わえます。ペトロフピアノの生音を聞いてみたい方、チェコ音楽を楽しみたい方、チェコグルメを堪能したい方、チェコ文化をもっと知りたい方は是非「チェコフェス」に参加してみてください!(関西は今週末です。告知が遅くなってすみません。都合がつく方は是非!!)

「チェコフェスティバル2023in関西」

10月20日(金)~22日(日) ホテル アゴーラ リージェンシー大阪堺ポルタス広場にて(南海本線堺駅西口直結)

「チェコフェスティバル2023in東京」

11月3日(金:祝)~5日(日) キネコ国際映画祭会場内 多摩川河川敷(二子玉川公園前)にて

「チェコフェスティバル2023in関西」

10月20日(金)~22日(日) ホテル アゴーラ リージェンシー大阪堺ポルタス広場にて(南海本線堺駅西口直結)

「チェコフェスティバル2023in東京」

11月3日(金:祝)~5日(日) キネコ国際映画祭会場内 多摩川河川敷(二子玉川公園前)にて

ぎふ長良川花火大会

一昨日(8月11日)はぎふ長良川花火大会でした。こちらも大垣の花火大会同様4年ぶりの開催でした。オーナーは日中、愛知県芸術劇場コンサートホールで行われた岐阜県交響楽団創立70周年記念公演を聞きに行っていたのですが、帰りのJRで浴衣姿の若い人たちがたくさん岐阜駅で降りていくのを見ました。きっと大垣方面からも多くの方が花火観覧に出かけられたことと思います。

さて、今回の花火大会も当宿から見られるかな?とカメラをスタンバイして待っていましたが……、当宿2F和室より無事見ることができました。ちょっと小さいですが、お泊まりしていただいたお客様にも楽しんでいただけるかなと思います。当宿の上にある展望駐車場には大垣花火大会よりたくさんの地元の人が花火見物に来られていたみたいです。やはり穴場の花火スポットのようですね。

ところで、昨日(8月12日)20時頃、この文章を作成するために撮影した花火の写真を選定していると、ボン、ボンと音がしているのに気づき、もしかして花火?と思い、慌ててカメラを持って庭へ出てみると……、北東の空に花火が上がっているのが見えました。長良川の花火より近場のようで、もう少し大きく見えていました。とりあえず写真を撮ろうとしたのですが、あわてていたため三脚を持たずに飛び出したこと、さらにカメラの電池切れも重なって写真は無理か……と諦めかけたのですが、何とか一枚だけ、かなりのピンボケですが雰囲気がわかってもらえるかなという写真を撮れたのでアップしておきます。ちなみにどこの花火大会かとネットで検索したところ、本巣市の根尾川花火大会でした。当宿(含、展望駐車場)から西濃地域で実施される花火大会、けっこう見ることができそうなので、来夏は是非、花火の日程も参考にされて宿泊予約していただけたらと思います。

ちなみに冒頭で書いた公演ですが、岐阜県交響楽団はアマチュアオーケストラで、自前の練習場まで持っているというとんでもない楽団さんです。演奏を聴く機会にめぐまれなかったのですが、招待券をいただいたおかげで今回初めて演奏を聴かせていただきました。メインがマーラーの交響曲第1番ということでホルンがどんな演奏されるかと楽しみにしていましたが……ラスト、鳥肌立ちました!(できたらトランペット・トロンボーンを加えずホルンだけで演奏して欲しかったですが。)特に1stの女性奏者、とんでもなかったです!高音域も完璧に音を当てていらっしゃいました。(私なんか、音はずしまくりです……。)演奏終了後にホルンセクションが立たれた時、思わずブラボーコールしてしまいました!!またサブメインでは地元赤坂出身の辻彩奈さんの素晴らしい演奏も聴かせていただきました。辻さん、地元にこんな宿ができてます。プライベートで是非一度お越しください!! (2023年8月13日)

さて、今回の花火大会も当宿から見られるかな?とカメラをスタンバイして待っていましたが……、当宿2F和室より無事見ることができました。ちょっと小さいですが、お泊まりしていただいたお客様にも楽しんでいただけるかなと思います。当宿の上にある展望駐車場には大垣花火大会よりたくさんの地元の人が花火見物に来られていたみたいです。やはり穴場の花火スポットのようですね。

ところで、昨日(8月12日)20時頃、この文章を作成するために撮影した花火の写真を選定していると、ボン、ボンと音がしているのに気づき、もしかして花火?と思い、慌ててカメラを持って庭へ出てみると……、北東の空に花火が上がっているのが見えました。長良川の花火より近場のようで、もう少し大きく見えていました。とりあえず写真を撮ろうとしたのですが、あわてていたため三脚を持たずに飛び出したこと、さらにカメラの電池切れも重なって写真は無理か……と諦めかけたのですが、何とか一枚だけ、かなりのピンボケですが雰囲気がわかってもらえるかなという写真を撮れたのでアップしておきます。ちなみにどこの花火大会かとネットで検索したところ、本巣市の根尾川花火大会でした。当宿(含、展望駐車場)から西濃地域で実施される花火大会、けっこう見ることができそうなので、来夏は是非、花火の日程も参考にされて宿泊予約していただけたらと思います。

ちなみに冒頭で書いた公演ですが、岐阜県交響楽団はアマチュアオーケストラで、自前の練習場まで持っているというとんでもない楽団さんです。演奏を聴く機会にめぐまれなかったのですが、招待券をいただいたおかげで今回初めて演奏を聴かせていただきました。メインがマーラーの交響曲第1番ということでホルンがどんな演奏されるかと楽しみにしていましたが……ラスト、鳥肌立ちました!(できたらトランペット・トロンボーンを加えずホルンだけで演奏して欲しかったですが。)特に1stの女性奏者、とんでもなかったです!高音域も完璧に音を当てていらっしゃいました。(私なんか、音はずしまくりです……。)演奏終了後にホルンセクションが立たれた時、思わずブラボーコールしてしまいました!!またサブメインでは地元赤坂出身の辻彩奈さんの素晴らしい演奏も聴かせていただきました。辻さん、地元にこんな宿ができてます。プライベートで是非一度お越しください!! (2023年8月13日)

下鴨神社御手洗祭

ようやく梅雨が明けたと思ったら、毎日とても暑い日が続いておりますが、皆さま如何お過ごしですか?本日は、京都にある下鴨神社(賀茂御祖神社)の御手洗祭(みたらしまつり、足つけ神事ともいいます)について私、マネージャーが綴ります。

御手洗祭は毎年、土用の丑の前後10日間、行われます。今年は7/21~7/30(9:00~20:00)に行われました。こちらの神事は、神社の境内にある御手洗川に膝下まで水に浸かり、自らの罪ケガレを祓い、無病息災や安産などをお祈りします。御手洗川の水量は膝下まである年もありますが、今年は足首が浸かるぐらいの水量でした。受付で御手洗祭の初穂料を納め、小さなお蝋燭を1人1本いただきます。お蝋燭を持って、御手洗川に入り、御手洗社の前まで来ると、二ヵ所にお灯明立てが設置されているので、そこで頂いたお蝋燭に火を灯して立てます。お蝋燭を立てましたら、続いて御手洗社の神様に手を合わせ、お祈り申し上げます。お祈りを済ませましたら、川から上がり、足を拭って終わります。川の水はヒンヤリと心地よいもので、プチ禊ぎを体験できるのでオススメです。(夕刻より参拝いたしますと、幻想的なお灯明の明かりを見ることができます。)プチ禊ぎを終えましたら、御手洗祭の期間にいただける、祓い串と御神水をいただきます。他にも、下鴨神社の授与所で神社ゆかりのスイーツをお土産に購入いたしました。神社ゆかりのスイーツは、通年、神社で頂くことができます。

ここ数年、オーナー夫婦は毎年、下鴨神社の御手洗祭に参加しております。夏越の祓は雨で参加できないことが多いので、下鴨神社の御手洗祭で禊ぎというかお祓いしております。

京都では下鴨神社以外にも、北野天満宮で御手洗川足つけ灯明神事が、毎年8月上旬に行われます。(今年は8/5~8/13)足つけ灯明神事に参加されてみたい方は、近々、北野天満宮に足を運んでみられては如何?受験生の方は気分転換になりますよ。(※受験生の絶対合格を保証するものではありませんので悪しからず。)

まだまだ暑い日が続くようですが、皆さまにおかれましては、くれぐれもお体にお気を付けてお過ごしくださいませ。それではまた。 (2023年8月1日)

御手洗祭は毎年、土用の丑の前後10日間、行われます。今年は7/21~7/30(9:00~20:00)に行われました。こちらの神事は、神社の境内にある御手洗川に膝下まで水に浸かり、自らの罪ケガレを祓い、無病息災や安産などをお祈りします。御手洗川の水量は膝下まである年もありますが、今年は足首が浸かるぐらいの水量でした。受付で御手洗祭の初穂料を納め、小さなお蝋燭を1人1本いただきます。お蝋燭を持って、御手洗川に入り、御手洗社の前まで来ると、二ヵ所にお灯明立てが設置されているので、そこで頂いたお蝋燭に火を灯して立てます。お蝋燭を立てましたら、続いて御手洗社の神様に手を合わせ、お祈り申し上げます。お祈りを済ませましたら、川から上がり、足を拭って終わります。川の水はヒンヤリと心地よいもので、プチ禊ぎを体験できるのでオススメです。(夕刻より参拝いたしますと、幻想的なお灯明の明かりを見ることができます。)プチ禊ぎを終えましたら、御手洗祭の期間にいただける、祓い串と御神水をいただきます。他にも、下鴨神社の授与所で神社ゆかりのスイーツをお土産に購入いたしました。神社ゆかりのスイーツは、通年、神社で頂くことができます。

ここ数年、オーナー夫婦は毎年、下鴨神社の御手洗祭に参加しております。夏越の祓は雨で参加できないことが多いので、下鴨神社の御手洗祭で禊ぎというかお祓いしております。

京都では下鴨神社以外にも、北野天満宮で御手洗川足つけ灯明神事が、毎年8月上旬に行われます。(今年は8/5~8/13)足つけ灯明神事に参加されてみたい方は、近々、北野天満宮に足を運んでみられては如何?受験生の方は気分転換になりますよ。(※受験生の絶対合格を保証するものではありませんので悪しからず。)

まだまだ暑い日が続くようですが、皆さまにおかれましては、くれぐれもお体にお気を付けてお過ごしくださいませ。それではまた。 (2023年8月1日)

大垣名物 水まんじゅう ♪

気がつけばもう7月。今年も半分が過ぎました。皆さま、如何お過ごしですか?本日は大垣名物のご紹介です。

大垣の名物は色々ありますが、この季節の大垣名物といえば、「水まんじゅう」ではないでしょうか?水まんじゅうは、こし餡を本葛や本わらび粉を使った透明な生地で包んだ見た目も涼しげな和菓子です。ここ大垣は、昔から豊富な地下水があり、別名、水の都とも呼ばれております。この豊富な地下水を利用して明治時代に生まれたのが水まんじゅうです。毎年4~9月頃まで楽しめます。

大垣市内の和菓子屋さんでは、水まんじゅうの季節になると、定番の水まんじゅうの他に、餡にフルーツを練り込んだものやチーズを練り込んだ新感覚の水まんじゅう、かき氷と水まんじゅうが一緒に食べられる「水まん氷」を店頭で販売するお店もあります。オーナー夫婦も大垣市民となってから、水まんじゅうに興味があったのですが、なかなか試す機会がありませんでした。そんなとき、素晴らしいイベントがあることを知りました。毎年、7月頃に大垣公園芝生広場で行われる大垣菓子博というイベントで、大垣市内の有名な和菓子屋さんの協力で、水まんじゅうの食べ比べセットが販売されるのです。水まんじゅうの食べ比べセットは、大垣菓子博の時にしか販売されない商品で、とても人気が高いです。そのため、食べ比べセットは菓子博当日の数日前にネットで予約注文し、予め商品代金の支払いを済ませておく必要があります。菓子博当日の販売は、ありませんのでご注意を。ネットで予約注文をする際は、3種類の食べ比べセットが用意されています。1番人気は8個入(8軒の和菓子屋の水まんじゅう)です。他に6個入(6軒の和菓子屋の水まんじゅう)、4個入(4軒の和菓子屋の水まんじゅう)が選べます。3種類の食べ比べセットの水まんじゅうは全て定番のこし餡入です。

我々は8個入りを2セット注文しました。7月8日が菓子博当日で、午後3時から現地会場で商品を受け取れるのですが、既に引き取りの御客様達が長~い列を作って順番待ちをしておりました。食べ比べセットの人気の高さがよくわかる光景でした。帰宅して、お茶を淹れて早速試食タイム。水まんじゅうは冷水に入れた器に浮かべていただきます。1つずつ食べてみると、お店ごとに食感や味が微妙に違うことが判ります。年に一度の贅沢です。

これを読んで大垣の水まんじゅうに興味を持たれた方、是非、この季節に大垣を訪れていろいろなお店の水まんじゅうを召し上がってみては如何でしょうか?食べ歩きの際はくれぐれも暑さにはお気を付けくださいね。食べ比べセットを試してみたい方は来年の6~7月までお待ちください。

以上、大垣名物のご紹介でした。それではまた。 (2023年7月9日)

大垣の名物は色々ありますが、この季節の大垣名物といえば、「水まんじゅう」ではないでしょうか?水まんじゅうは、こし餡を本葛や本わらび粉を使った透明な生地で包んだ見た目も涼しげな和菓子です。ここ大垣は、昔から豊富な地下水があり、別名、水の都とも呼ばれております。この豊富な地下水を利用して明治時代に生まれたのが水まんじゅうです。毎年4~9月頃まで楽しめます。

大垣市内の和菓子屋さんでは、水まんじゅうの季節になると、定番の水まんじゅうの他に、餡にフルーツを練り込んだものやチーズを練り込んだ新感覚の水まんじゅう、かき氷と水まんじゅうが一緒に食べられる「水まん氷」を店頭で販売するお店もあります。オーナー夫婦も大垣市民となってから、水まんじゅうに興味があったのですが、なかなか試す機会がありませんでした。そんなとき、素晴らしいイベントがあることを知りました。毎年、7月頃に大垣公園芝生広場で行われる大垣菓子博というイベントで、大垣市内の有名な和菓子屋さんの協力で、水まんじゅうの食べ比べセットが販売されるのです。水まんじゅうの食べ比べセットは、大垣菓子博の時にしか販売されない商品で、とても人気が高いです。そのため、食べ比べセットは菓子博当日の数日前にネットで予約注文し、予め商品代金の支払いを済ませておく必要があります。菓子博当日の販売は、ありませんのでご注意を。ネットで予約注文をする際は、3種類の食べ比べセットが用意されています。1番人気は8個入(8軒の和菓子屋の水まんじゅう)です。他に6個入(6軒の和菓子屋の水まんじゅう)、4個入(4軒の和菓子屋の水まんじゅう)が選べます。3種類の食べ比べセットの水まんじゅうは全て定番のこし餡入です。

我々は8個入りを2セット注文しました。7月8日が菓子博当日で、午後3時から現地会場で商品を受け取れるのですが、既に引き取りの御客様達が長~い列を作って順番待ちをしておりました。食べ比べセットの人気の高さがよくわかる光景でした。帰宅して、お茶を淹れて早速試食タイム。水まんじゅうは冷水に入れた器に浮かべていただきます。1つずつ食べてみると、お店ごとに食感や味が微妙に違うことが判ります。年に一度の贅沢です。

これを読んで大垣の水まんじゅうに興味を持たれた方、是非、この季節に大垣を訪れていろいろなお店の水まんじゅうを召し上がってみては如何でしょうか?食べ歩きの際はくれぐれも暑さにはお気を付けくださいね。食べ比べセットを試してみたい方は来年の6~7月までお待ちください。

以上、大垣名物のご紹介でした。それではまた。 (2023年7月9日)

大垣花火大会2023

昨日(7月29日)、第67回大垣花火大会が開催されました。コロナ禍の影響で4年ぶりの開催でした。オーナー夫婦が当地に引っ越してくるにあたり、「花火がよく見えますよ」と聞かされていたのですが、今回初めて鑑賞することができました(5分間ほどのゲリラ花火は何度か見ていましたが……)。地元赤坂の方たちにとっては、私たちの住む金生山は花火を見る絶好ポイントのようで、19時前から多くの自動車、バイク、それに徒歩で化石館前の展望駐車場へ詰めかけておられました。宿の宿泊室からも花火が見えるはずで、その様子を写真に撮るため待ち構えていたのですが……。伸びすぎた樹木がジャマをして、微妙なことになってしまいました(泣)。眺望を確保するため、気温が落ち着いたら樹木の伐採・剪定を行いたいと思います。来年以降は花火大会も楽しみの一つとして宿泊していただけるよう、環境整備に努めていきます。 (2023年7月30日)

写真は夜間撮影が下手でピンボケしています。ご容赦ください……。

写真は夜間撮影が下手でピンボケしています。ご容赦ください……。

水谷川優子さん&山本貴志さん演奏会

早いもので5月も半分を過ぎました。皆さま如何お過ごしですか?今日は5月20日(土)に岐阜市三甲美術館で行われたチェロ奏者の水谷川優子さんとピアニストの山本貴志さんの演奏会に私、マネージャーが行って参りました。今回はその感想を綴ります。

今回は、三甲美術館でお2人が演奏会をはじめて10周年という記念の演奏会でした。演目はフォーレ、ショパン、バッハ、プーランク。あっという間の2時間でした。「ポーランドのこころを伝えるピアニスト」として有名な山本さんの演奏は聴いているだけで、自然と山本さんのショパンへの溢れる想いが伝わる素晴らしい演奏でした。ポーランドに留学し、現在もワルシャワを拠点に活動していらっしゃるとのこと。山本さんの演奏からは、ショパンを深く尊敬していらっしゃることが、しっかり伝わってくるので、ポーランドの人も嬉しいのではないでしょうか。(もし、ショパンが山本さんの演奏聴いたら大喜びというか大絶賛すると思います。)

水谷川優子さんは、オーストリアに留学し、現在は日本とドイツを拠点に活動していらっしゃいます。今回の演奏で印象に残ったのは、プーランクのチェロ・ソナタ。お2人の息がピッタリと合った演奏で水谷川さんの何者にも囚われない、自由な魂が表現されていて圧巻でした。曲の合間のお2人によるトークも楽しくて、時間が経つのを忘れてしまうほど。トークでは、山本さんは穏やかで優しく、水谷川さんは鈴の音を転がすようなキレイなお声でお話しされるのですが、ほのぼのとして温かい気持ちでお2人のトークを楽しませていただきました。(水谷川さん、声楽家としてデビューしないかしら?)

演奏会終了後はお楽しみのサイン会。水谷川さんと山本さんのCDを休憩時間中に購入し、お2人にサインをお願いしました。実は、私(マネージャー)がチェロを始めたのは、オーナーの元同僚が水谷川さんのファンクラブの会員で、その方から水谷川さんのCDを戴いたことがそもそもの始まりなんです。チェロを始めてから、1年に一度は水谷川さんの演奏会に足を運んでおり、数年前の演奏会後のサイン会で水谷川さんにチェロを始めた経緯を説明したら、握手してくださったんです!!その日は嬉しすぎて眠れなかったし、暫くは手を洗うのを躊躇ってしまった記憶が・・・。今日のサイン会で以前、握手していただいたお話しをしたら、覚えてくださっておりました(畏れ多い・・・)。それだけでも嬉しかったのですが、CDにサインされる際、私の名前を記入していただいた上、私を真ん中に水谷川さんと山本さんで記念撮影まで応じていただきました。更に、水谷川さん、山本さん、水谷川さんのマネージャーさんに私の名刺をお渡しして、しっかり、チャッカリお宿のアピールまでしました。(仕事熱心なのか厚かましいのか・・・?!)

お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、このお宿の名称~縁音~は水谷川さんのファンクラブにあやかっております。水谷川さんの公式サイトにファンクラブの名称の由来が説明されておりますが、私たちオーナー夫婦がお宿を始める時の思いと同じだったこと、そして私がチェロを始めるきっかけになったのが水谷川さんだった(水谷川さんに対する尊敬もあります)、というのが私たちのお宿の名称の由来です。サイン会で水谷川さんにお宿の名称の由来を説明したところ、とても喜んでくださいました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。本当に有難うございます。

水谷川さん、山本さん来年も岐阜にいらして下さいね。私もお2人の演奏会楽しみにしております。

今回は、三甲美術館でお2人が演奏会をはじめて10周年という記念の演奏会でした。演目はフォーレ、ショパン、バッハ、プーランク。あっという間の2時間でした。「ポーランドのこころを伝えるピアニスト」として有名な山本さんの演奏は聴いているだけで、自然と山本さんのショパンへの溢れる想いが伝わる素晴らしい演奏でした。ポーランドに留学し、現在もワルシャワを拠点に活動していらっしゃるとのこと。山本さんの演奏からは、ショパンを深く尊敬していらっしゃることが、しっかり伝わってくるので、ポーランドの人も嬉しいのではないでしょうか。(もし、ショパンが山本さんの演奏聴いたら大喜びというか大絶賛すると思います。)

水谷川優子さんは、オーストリアに留学し、現在は日本とドイツを拠点に活動していらっしゃいます。今回の演奏で印象に残ったのは、プーランクのチェロ・ソナタ。お2人の息がピッタリと合った演奏で水谷川さんの何者にも囚われない、自由な魂が表現されていて圧巻でした。曲の合間のお2人によるトークも楽しくて、時間が経つのを忘れてしまうほど。トークでは、山本さんは穏やかで優しく、水谷川さんは鈴の音を転がすようなキレイなお声でお話しされるのですが、ほのぼのとして温かい気持ちでお2人のトークを楽しませていただきました。(水谷川さん、声楽家としてデビューしないかしら?)

演奏会終了後はお楽しみのサイン会。水谷川さんと山本さんのCDを休憩時間中に購入し、お2人にサインをお願いしました。実は、私(マネージャー)がチェロを始めたのは、オーナーの元同僚が水谷川さんのファンクラブの会員で、その方から水谷川さんのCDを戴いたことがそもそもの始まりなんです。チェロを始めてから、1年に一度は水谷川さんの演奏会に足を運んでおり、数年前の演奏会後のサイン会で水谷川さんにチェロを始めた経緯を説明したら、握手してくださったんです!!その日は嬉しすぎて眠れなかったし、暫くは手を洗うのを躊躇ってしまった記憶が・・・。今日のサイン会で以前、握手していただいたお話しをしたら、覚えてくださっておりました(畏れ多い・・・)。それだけでも嬉しかったのですが、CDにサインされる際、私の名前を記入していただいた上、私を真ん中に水谷川さんと山本さんで記念撮影まで応じていただきました。更に、水谷川さん、山本さん、水谷川さんのマネージャーさんに私の名刺をお渡しして、しっかり、チャッカリお宿のアピールまでしました。(仕事熱心なのか厚かましいのか・・・?!)

お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、このお宿の名称~縁音~は水谷川さんのファンクラブにあやかっております。水谷川さんの公式サイトにファンクラブの名称の由来が説明されておりますが、私たちオーナー夫婦がお宿を始める時の思いと同じだったこと、そして私がチェロを始めるきっかけになったのが水谷川さんだった(水谷川さんに対する尊敬もあります)、というのが私たちのお宿の名称の由来です。サイン会で水谷川さんにお宿の名称の由来を説明したところ、とても喜んでくださいました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。本当に有難うございます。

水谷川さん、山本さん来年も岐阜にいらして下さいね。私もお2人の演奏会楽しみにしております。

2月はいろいろありました ①

2月の頭に立て続けに『縁音よもやま話』を更新しましたが、その後も2月は行事が立て込み、オーナー夫婦はけっこう忙しい日々を送っていました。ネタ的にはいろいろ書きたいことがあり、小まめな更新ができれば良かったのですが、それもままならず、今に至ってしまいました。今回は2月中にあった出来事一つとプライベートでの出来事二つを、記事ボックス①②に分けて紹介します。どちらも長文になっていますがご容赦ください。

1. 熱田神宮参拝と初めての「ひつまぶし」

プロフィール欄にも書いていますが、オーナ夫婦は神社・仏閣巡りが好きで、熱田神宮にも「全国一宮巡拝」で十数年前に参拝させていただいてます。でも大垣に引っ越し熱田さんも近くなったからには、一度はご挨拶に伺わねばと思っていたのですが、なかなか熱田さんからお呼び(?)がかからず、11日の建国記念の日にようやく参拝させていただくことができました。オーナー自身、十数年ぶりの参拝(マネージャーは後に友人と参拝しています)だったため、境内の印象を忘れてしまっており、こんなに広く摂社・末社もたくさんある神社だったんだなと改めて感激しました。

オーナーは実は文字通りの“お祭り男”でして、神社参拝した際、下調べなどしていないにもかかわらず祭礼や特別行事にぶつかることがとても多いです。(ちなみにマネージャーは“結婚式&初宮参女”で数々の神社婚と初宮参りに遭遇します。)今回も弓馬術礼法小笠原教場31世宗家清忠氏他門人による「蟇目之儀(ひきめのぎ)・百々手式」の奉納に立ち会うことができましたので、しっかりと見学させていただきました。古式装束に身を包んでの歩射の儀式を目の当たりにし、元日本史教員のオーナーは大興奮でした。

オーナ夫婦は神社参拝した際、基本的に本殿だけでなく全ての摂社・末社を巡拝するのでお参りにはとても時間がかかります。今回は後述する「ひつまぶし」を食べに行く計画も立てており、予約時間まで約2時間あったので十分まわれると思っていたのですが、奉納見学をしたために全てをまわりきることができず、結局食後に再参拝となりました。その際、熱田さんの御神域を巡る「こころの小径」を通って各摂社にお参りさせていただきましたが、その際、本殿のほぼ真後ろで、背後の小高い森に入る“入り口”(扉付き)らしきものを見つけました。というかこれ、その周辺の景観から見てどうしても古墳の石室の入り口としか見えなかったです。ところが帰ってからネットで調べたところ、ほとんどの記事が「防空壕」としていました。でもたとえ防空壕であったとしても、古墳の石室を防空壕代わりに利用したと考えられます。神社が古墳の上、あるいは古墳近くに鎮座していることはよくあることです。(「縁音」の近所にある御首(みくび)神社の境内社(お稲荷さんだったかな)も古墳の上にあります。)古墳は古代から聖域(被葬者との関係もあって)だったので、さらに神様をお祀りする神社を鎮座させたことは十分ありえます。神殿はご神体を背後に置いて建てることは古代において当たり前なので、熱田さんの創建もこれに準じたものではないかと大学時代に磐座祭祀を研究していたオーナーは勝手に考察しています。熱田神宮境内に古墳があるとは公式HPにも記載されていないので、私の勝手な思い込みかもしれません。でも……ミステリーです。

さて、次は「ひつまぶし」の話です。名古屋グルメとして有名な「ひつまぶし」ですが、マネージャーが友人と一緒に食べた「あつた蓬莱軒」の「ひつまぶし」を是非食べてもらいたい、と長年言い続けていましたので、初めて食べる時は「あつた蓬莱軒」で……と思っていて、今回やっと念願叶って味わうことができました。ネットで調べると、本店では11時半開店だけど、事前予約していないとまず入れないとか、さらに10時半頃から入り口前で予約受け付けしていると書かれていたので10時15分ぐらいに蓬莱軒に到着したところ、スムーズな受付で12時20分の予約が取れました。こういうのはやっぱり事前にしっかり調べておいて正解だなと思います。で、前述のように参拝を途中で切り上げ、蓬莱軒におじゃましました。一人前の「ひつまぶし」は量が多くて女性は食べきれないとのコメントが多数あり、夫婦の場合は「一半ひつまぶし」をシェアして食べるというコメントも見つけたので、今回は夫婦で「一半ひつまぶし」と「う巻き」「お刺身盛り合わせ」を注文しました。「ひつまぶし」の食べ方はテレビでよく紹介されますし、店内に食べ方が表示されていましたので、そのまま、薬味乗せ、出汁茶漬けと味わっていきました。ネットではちょっと甘めとのコメントもありましたが、私にとってはちょうど良い味付けで本当に美味しくいただきました。4膳目は美味しい出汁も十分余ってましたので、やっぱり出汁茶漬けにしました。美しいお庭を眺めながら美味しいお料理を満喫でき、「熱田の神様のご褒美やね」と二人で話しながら、ゆったりとした時間を過ごすことができました。少食の女性と「あつた蓬莱軒」にお邪魔するなら、「一半ひつまぶし」のシェアはお財布にも優しいのでお勧めです。

2. 「縁音」で映画のロケが行われました!

大垣フィルムコミッションからの依頼があり、開業して半年もたっていない「縁音」で映画のロケが行われました。“古民家をリノベした建築”という「縁音」のキーワードを監督さんやプロデューサーさんが目にとめられたようで、1月の下見を経て13日の昼頃から夕刻にかけて4シーンの撮影をされました。オーナー自身、撮影現場を見るのは初めてで、撮影には主演の方を含め3名の男優さんと監督を含め20名ほどのスタッフの方が訪れ、それぞれのシーンはそんなに長いものではないのに、何度もカメラチェックをされて本撮影に臨まれていました。私自身も6時間ほど撮影現場に立ち会っていましたが、予想外のトラブルもあって現場が“てんやわんや”になったりもして、撮影現場では“あるある”のことだったのかもしれませんが、映画(きっとテレビも)の撮影って本当に大変なんだなとつくづく思いました。

実はオーナー、当日いきなり監督さんからセリフ付きでの出演依頼を受け、後ろ姿ですがポーズも決めて1シーン出演してしまいました。メチャクチャ緊張しました!実際にはカットされちゃって映画では映らないかもしれませんが、銀幕デビューできてたらとてもうれしいです!!映画の詳細は今はまだ公表できませんが、公表OKが出次第また「よもやま話」でお知らせいたします。なお撮影当日、車の通行その他でご協力いただいた近隣の皆様方にこの場を借りてお礼を申し上げます。

1. 熱田神宮参拝と初めての「ひつまぶし」

プロフィール欄にも書いていますが、オーナ夫婦は神社・仏閣巡りが好きで、熱田神宮にも「全国一宮巡拝」で十数年前に参拝させていただいてます。でも大垣に引っ越し熱田さんも近くなったからには、一度はご挨拶に伺わねばと思っていたのですが、なかなか熱田さんからお呼び(?)がかからず、11日の建国記念の日にようやく参拝させていただくことができました。オーナー自身、十数年ぶりの参拝(マネージャーは後に友人と参拝しています)だったため、境内の印象を忘れてしまっており、こんなに広く摂社・末社もたくさんある神社だったんだなと改めて感激しました。

オーナーは実は文字通りの“お祭り男”でして、神社参拝した際、下調べなどしていないにもかかわらず祭礼や特別行事にぶつかることがとても多いです。(ちなみにマネージャーは“結婚式&初宮参女”で数々の神社婚と初宮参りに遭遇します。)今回も弓馬術礼法小笠原教場31世宗家清忠氏他門人による「蟇目之儀(ひきめのぎ)・百々手式」の奉納に立ち会うことができましたので、しっかりと見学させていただきました。古式装束に身を包んでの歩射の儀式を目の当たりにし、元日本史教員のオーナーは大興奮でした。

オーナ夫婦は神社参拝した際、基本的に本殿だけでなく全ての摂社・末社を巡拝するのでお参りにはとても時間がかかります。今回は後述する「ひつまぶし」を食べに行く計画も立てており、予約時間まで約2時間あったので十分まわれると思っていたのですが、奉納見学をしたために全てをまわりきることができず、結局食後に再参拝となりました。その際、熱田さんの御神域を巡る「こころの小径」を通って各摂社にお参りさせていただきましたが、その際、本殿のほぼ真後ろで、背後の小高い森に入る“入り口”(扉付き)らしきものを見つけました。というかこれ、その周辺の景観から見てどうしても古墳の石室の入り口としか見えなかったです。ところが帰ってからネットで調べたところ、ほとんどの記事が「防空壕」としていました。でもたとえ防空壕であったとしても、古墳の石室を防空壕代わりに利用したと考えられます。神社が古墳の上、あるいは古墳近くに鎮座していることはよくあることです。(「縁音」の近所にある御首(みくび)神社の境内社(お稲荷さんだったかな)も古墳の上にあります。)古墳は古代から聖域(被葬者との関係もあって)だったので、さらに神様をお祀りする神社を鎮座させたことは十分ありえます。神殿はご神体を背後に置いて建てることは古代において当たり前なので、熱田さんの創建もこれに準じたものではないかと大学時代に磐座祭祀を研究していたオーナーは勝手に考察しています。熱田神宮境内に古墳があるとは公式HPにも記載されていないので、私の勝手な思い込みかもしれません。でも……ミステリーです。

さて、次は「ひつまぶし」の話です。名古屋グルメとして有名な「ひつまぶし」ですが、マネージャーが友人と一緒に食べた「あつた蓬莱軒」の「ひつまぶし」を是非食べてもらいたい、と長年言い続けていましたので、初めて食べる時は「あつた蓬莱軒」で……と思っていて、今回やっと念願叶って味わうことができました。ネットで調べると、本店では11時半開店だけど、事前予約していないとまず入れないとか、さらに10時半頃から入り口前で予約受け付けしていると書かれていたので10時15分ぐらいに蓬莱軒に到着したところ、スムーズな受付で12時20分の予約が取れました。こういうのはやっぱり事前にしっかり調べておいて正解だなと思います。で、前述のように参拝を途中で切り上げ、蓬莱軒におじゃましました。一人前の「ひつまぶし」は量が多くて女性は食べきれないとのコメントが多数あり、夫婦の場合は「一半ひつまぶし」をシェアして食べるというコメントも見つけたので、今回は夫婦で「一半ひつまぶし」と「う巻き」「お刺身盛り合わせ」を注文しました。「ひつまぶし」の食べ方はテレビでよく紹介されますし、店内に食べ方が表示されていましたので、そのまま、薬味乗せ、出汁茶漬けと味わっていきました。ネットではちょっと甘めとのコメントもありましたが、私にとってはちょうど良い味付けで本当に美味しくいただきました。4膳目は美味しい出汁も十分余ってましたので、やっぱり出汁茶漬けにしました。美しいお庭を眺めながら美味しいお料理を満喫でき、「熱田の神様のご褒美やね」と二人で話しながら、ゆったりとした時間を過ごすことができました。少食の女性と「あつた蓬莱軒」にお邪魔するなら、「一半ひつまぶし」のシェアはお財布にも優しいのでお勧めです。

2. 「縁音」で映画のロケが行われました!

大垣フィルムコミッションからの依頼があり、開業して半年もたっていない「縁音」で映画のロケが行われました。“古民家をリノベした建築”という「縁音」のキーワードを監督さんやプロデューサーさんが目にとめられたようで、1月の下見を経て13日の昼頃から夕刻にかけて4シーンの撮影をされました。オーナー自身、撮影現場を見るのは初めてで、撮影には主演の方を含め3名の男優さんと監督を含め20名ほどのスタッフの方が訪れ、それぞれのシーンはそんなに長いものではないのに、何度もカメラチェックをされて本撮影に臨まれていました。私自身も6時間ほど撮影現場に立ち会っていましたが、予想外のトラブルもあって現場が“てんやわんや”になったりもして、撮影現場では“あるある”のことだったのかもしれませんが、映画(きっとテレビも)の撮影って本当に大変なんだなとつくづく思いました。

実はオーナー、当日いきなり監督さんからセリフ付きでの出演依頼を受け、後ろ姿ですがポーズも決めて1シーン出演してしまいました。メチャクチャ緊張しました!実際にはカットされちゃって映画では映らないかもしれませんが、銀幕デビューできてたらとてもうれしいです!!映画の詳細は今はまだ公表できませんが、公表OKが出次第また「よもやま話」でお知らせいたします。なお撮影当日、車の通行その他でご協力いただいた近隣の皆様方にこの場を借りてお礼を申し上げます。

2月はいろいろありました ②

3. 久々の大阪行き

22日、元の職場の同僚たちがコロナのために実施できなかった3年分の歓送迎会を開いてくれるということで、久々に大阪梅田に行ってきました。久々の飲み会(こんな居酒屋(今回は焼き鳥屋さん)での「飲み会」は、もう2度とないんだろうなぁ……と、飲み会文化が好きな私としては、少々感傷的になってしまいました。)で、かつ懐かしい顔ぶれに出会い、少々舞い上がってしまいました。会を催してくださった元同僚の皆さん、本当にありがとうございました。場所は曾根崎・お初天神界隈だったのですが、久々に歩いての印象が“焼き鳥屋さんばっかりやなぁ”でした。何か本当に、焼き鳥屋さんが目に付きました。コロナの影響で長らく飲食店は経営が厳しい状態にありましたが、以前は普通の居酒屋さんでいろんなアテがある中での“焼き鳥”だったイメージなんですが、今は“焼き鳥”を前面に押し出す店ばっかり(けっしてそんなことはないのでしょうが)の印象を受けてしまいました……。これはこれでお店間の競争が大変だと思うし、お客サイドとしてはお店を選ぶ選択の幅(食の嗜好による)が狭まるし、もうちょっとお店の多様性があってもいいのではないかなぁと思いました。それとも現代の客の嗜好がSNSの誘導で限定されるようなってきてしまっているのでしょうか。オーナーは“我が道を行く”タイプの人間なので、選択幅が広い世の中の方が嬉しいです……。

さて、飲み会だったのでビジネスホテルで一泊し、翌日、梅田をブラブラしてきました(といっても本屋と楽譜屋と百貨店ですが)が、以前から欲しかったものとお宝を計3点発見し、ゲットしてまいりました。

一つ目はアバンザ ジュンクで見つけた斎藤惇夫先生の児童文学『哲夫の春休み』(上・下巻 岩波少年文庫版)です。斎藤先生は私の愛読書だったガンバ3部作の作者ですが、3部作以外の児童書を出版されていたことを長い間知らず、つい最近になって『哲夫の春休み』と『河童のユウタの冒険』(上・下巻 福音館書店)が出版されていることを知りました。『河童の……』は去年東京へ行った際に銀座 教文館で手に入れましたが、『哲夫の春休み』はいろんな本屋で探していたのですがなかなか見つからず、今回やっと巡りあって読むことができました。この作品はそれまでの作品と違って人間を主人公にしたファンタジーでしたが、斎藤先生が生まれ故郷の新潟長岡への憧憬を、今回は具体的に描かれたものと受け止めました。出版されて時間がたった本は今はなかなか手に入れづらかったので、これでやっと“ガンバ”ファンとして一人前になれたかと思います。

2つめはササヤ書店でプッチーニの『交響的前奏曲(Preludio sinfonico)』のスコアを手に入れたことです。アマチュアオケで活動していた頃、私好みのかっこよく、メロディックで少々マニアックな曲(一般のオケではあまり演奏されない曲)を選曲会議に提案するため、音源とスコアは必須だったので、ササヤ書店によく出没していました。アマオケをやめてからも気に入ってた曲のスコアは“買っておきたい”衝動にかられ、けっこう大枚はたいて購入しています。で、今回のスコアですが、プッチーニはオペラの作曲家として知られおり、単独の管弦楽曲は少なく、私も『シャイー コンダクツ プッチーニ』というCDでプッチーニの美しい管弦楽曲の世界を知りました。CDの中には『交響的前奏曲』と『交響的奇想曲(Capriccio sinfonico)』が収録されており、こんな曲を演奏してみたいなぁと当時は思っていたのですが、以前ササヤで『交響的奇想曲(Capriccio sinfonico)』のスコアを見つけて即買いし(その時よく似たタイトルの『Preludio a Orchestra』を見つけたのですが、楽譜を追ってみたら私の知っている旋律とは違ていたので、その時は迷いながらもそのスコアは購入しませんでした)今回久々にササヤを訪れたので再度プッチーニのコーナーを物色していら『Preludio a Orchestra』とともに、『Preludio sinfonico』を発見し、楽譜を読んでみると私の知っている旋律が出てきて思わず「あった~」と声(小さな)を出してしまいました。値段はしましたが今回も即買いでした。掘り出し物を見つけた気分でむっちゃ嬉しかったです。東海圏の皆さんには申し訳ありませんが、本屋と楽譜屋に関しては名古屋も含めて東海圏では非常に残念な思いをしています。ササヤ書店、あるいは神戸楽譜なみの楽譜屋さんが東海圏にもあれば、うれしいのですが……。

3つ目は、アバンザ ジュンクの帰りにドージマ地下センターで「青森・岩手えぇもんショップ」というアンテナショップを見つけ、写真の商品を見つけてしまったことです。47都道府県全県制覇し、かつ各地のアンテナショップ大好きオーナーとしては、ついこのようなアンテナショップを見つけたら立ち寄ってしまうのですが(前日はホワイティうめだの「新潟おこめ」で阿部幸製菓の“柿の種のオイル漬け”と辛み調味料の“魚沼かぐら辛っ子”“かんずり吟醸6年仕込み”を購入)、今回店内をブラブラしていてこのビールを見つけた時、ある種、むっちゃタイムリーな商品を見つけてしまったなぁと思い、買ってしまいました。2月20日に松本零士先生が亡くなっておられたことが発表されていたからです。オーナー世代は松本先生のアニメ・漫画で育ったといっても過言ではなく、アニメでは宇宙戦艦ヤマトにはじまり、ハーロック、999、漫画では『男おいどん』など代表作をあげればキリがないですが、こんなイラスト缶のビールが販売されていたなんて思いもしませんでした。ヤマトは別として、当時の999人気はとんでもなかったのですが、へそ曲がりのオーナーは999の前に放映されていた「宇宙海賊キャプテンハーロック」にドップリとはまっていため、999の主人公(星野鉄郎)が少年だったこともあり、何だか子ども向けアニメって感じがして視聴していませんでした(情報的にはアニメ雑誌等で一応押さえてはいましたが)。岩手・花巻が『銀河鉄道の夜』の宮沢賢治の生誕地でもあり、999の人気が当然町おこしに使われたんだと思いますが、いざ、このような商品を見てしまうと、ファンはつい手を出してしまうと思います。で、オーナーもつい店舗にあった全種類の缶を購入してしまった次第です。(ただし、帰宅後ネットで調べたら「クレアのホワイトIPA」缶があり、全5種類だったそうです。全種類押さえた積もりだったのに……残念……。)まだ飲んでいませんが、開缶の際は、松本零士先生のご冥福をお祈りしながら献杯したいと思います。(2月の訃報がらみでは、13日に人形作家の辻村ジュサブロー先生の訃報が流れたこともショックでした。小学4年生の時にNHKで放映された人形劇「新八犬伝」は本当に大好きで、友人と「ケンちゃんは犬塚志乃、ヒサオくんは犬飼現八、ボクは犬川額蔵な」などとゴッコ遊びに興じたものでした。『我こそは玉梓(たまずさ)が怨霊~』(ドロドロドロ(太鼓の音))というセリフは今でもマネできます。2つの主題歌も歌えます。十数年前、一宮巡拝で千葉県を訪問した際、館山市の館山城(八犬伝博物館)で当時の人形(あの時はそれこそ玉梓人形が展示されていたと思います)を見たときの感動は今でも忘れられません。この歳になってくるといろんな方の訃報がめにとまります。松本先生、辻村先生どうぞ安らかにおやすみください。)

2月は上記以外にも、この地での新たなご縁をいただく話が舞い込んだり、宿泊棟南側の外構工事が始まったり、前職時代の卒業生の来訪、初めての青色申告での戸惑い等、いろんなことがありましたが、無事に3月の営業再開を迎えることができ、ありがたく思います。

今回もとんでもない長文になってしまいました。写真もいろいろ載せたかったのですが、当HPは1つの記事ボックスで写真が4枚しか掲載できないので厳選写真を掲載しました。最後まで読んでくださった方、どうもありがとうございました。 (3月3日)

22日、元の職場の同僚たちがコロナのために実施できなかった3年分の歓送迎会を開いてくれるということで、久々に大阪梅田に行ってきました。久々の飲み会(こんな居酒屋(今回は焼き鳥屋さん)での「飲み会」は、もう2度とないんだろうなぁ……と、飲み会文化が好きな私としては、少々感傷的になってしまいました。)で、かつ懐かしい顔ぶれに出会い、少々舞い上がってしまいました。会を催してくださった元同僚の皆さん、本当にありがとうございました。場所は曾根崎・お初天神界隈だったのですが、久々に歩いての印象が“焼き鳥屋さんばっかりやなぁ”でした。何か本当に、焼き鳥屋さんが目に付きました。コロナの影響で長らく飲食店は経営が厳しい状態にありましたが、以前は普通の居酒屋さんでいろんなアテがある中での“焼き鳥”だったイメージなんですが、今は“焼き鳥”を前面に押し出す店ばっかり(けっしてそんなことはないのでしょうが)の印象を受けてしまいました……。これはこれでお店間の競争が大変だと思うし、お客サイドとしてはお店を選ぶ選択の幅(食の嗜好による)が狭まるし、もうちょっとお店の多様性があってもいいのではないかなぁと思いました。それとも現代の客の嗜好がSNSの誘導で限定されるようなってきてしまっているのでしょうか。オーナーは“我が道を行く”タイプの人間なので、選択幅が広い世の中の方が嬉しいです……。

さて、飲み会だったのでビジネスホテルで一泊し、翌日、梅田をブラブラしてきました(といっても本屋と楽譜屋と百貨店ですが)が、以前から欲しかったものとお宝を計3点発見し、ゲットしてまいりました。

一つ目はアバンザ ジュンクで見つけた斎藤惇夫先生の児童文学『哲夫の春休み』(上・下巻 岩波少年文庫版)です。斎藤先生は私の愛読書だったガンバ3部作の作者ですが、3部作以外の児童書を出版されていたことを長い間知らず、つい最近になって『哲夫の春休み』と『河童のユウタの冒険』(上・下巻 福音館書店)が出版されていることを知りました。『河童の……』は去年東京へ行った際に銀座 教文館で手に入れましたが、『哲夫の春休み』はいろんな本屋で探していたのですがなかなか見つからず、今回やっと巡りあって読むことができました。この作品はそれまでの作品と違って人間を主人公にしたファンタジーでしたが、斎藤先生が生まれ故郷の新潟長岡への憧憬を、今回は具体的に描かれたものと受け止めました。出版されて時間がたった本は今はなかなか手に入れづらかったので、これでやっと“ガンバ”ファンとして一人前になれたかと思います。

2つめはササヤ書店でプッチーニの『交響的前奏曲(Preludio sinfonico)』のスコアを手に入れたことです。アマチュアオケで活動していた頃、私好みのかっこよく、メロディックで少々マニアックな曲(一般のオケではあまり演奏されない曲)を選曲会議に提案するため、音源とスコアは必須だったので、ササヤ書店によく出没していました。アマオケをやめてからも気に入ってた曲のスコアは“買っておきたい”衝動にかられ、けっこう大枚はたいて購入しています。で、今回のスコアですが、プッチーニはオペラの作曲家として知られおり、単独の管弦楽曲は少なく、私も『シャイー コンダクツ プッチーニ』というCDでプッチーニの美しい管弦楽曲の世界を知りました。CDの中には『交響的前奏曲』と『交響的奇想曲(Capriccio sinfonico)』が収録されており、こんな曲を演奏してみたいなぁと当時は思っていたのですが、以前ササヤで『交響的奇想曲(Capriccio sinfonico)』のスコアを見つけて即買いし(その時よく似たタイトルの『Preludio a Orchestra』を見つけたのですが、楽譜を追ってみたら私の知っている旋律とは違ていたので、その時は迷いながらもそのスコアは購入しませんでした)今回久々にササヤを訪れたので再度プッチーニのコーナーを物色していら『Preludio a Orchestra』とともに、『Preludio sinfonico』を発見し、楽譜を読んでみると私の知っている旋律が出てきて思わず「あった~」と声(小さな)を出してしまいました。値段はしましたが今回も即買いでした。掘り出し物を見つけた気分でむっちゃ嬉しかったです。東海圏の皆さんには申し訳ありませんが、本屋と楽譜屋に関しては名古屋も含めて東海圏では非常に残念な思いをしています。ササヤ書店、あるいは神戸楽譜なみの楽譜屋さんが東海圏にもあれば、うれしいのですが……。

3つ目は、アバンザ ジュンクの帰りにドージマ地下センターで「青森・岩手えぇもんショップ」というアンテナショップを見つけ、写真の商品を見つけてしまったことです。47都道府県全県制覇し、かつ各地のアンテナショップ大好きオーナーとしては、ついこのようなアンテナショップを見つけたら立ち寄ってしまうのですが(前日はホワイティうめだの「新潟おこめ」で阿部幸製菓の“柿の種のオイル漬け”と辛み調味料の“魚沼かぐら辛っ子”“かんずり吟醸6年仕込み”を購入)、今回店内をブラブラしていてこのビールを見つけた時、ある種、むっちゃタイムリーな商品を見つけてしまったなぁと思い、買ってしまいました。2月20日に松本零士先生が亡くなっておられたことが発表されていたからです。オーナー世代は松本先生のアニメ・漫画で育ったといっても過言ではなく、アニメでは宇宙戦艦ヤマトにはじまり、ハーロック、999、漫画では『男おいどん』など代表作をあげればキリがないですが、こんなイラスト缶のビールが販売されていたなんて思いもしませんでした。ヤマトは別として、当時の999人気はとんでもなかったのですが、へそ曲がりのオーナーは999の前に放映されていた「宇宙海賊キャプテンハーロック」にドップリとはまっていため、999の主人公(星野鉄郎)が少年だったこともあり、何だか子ども向けアニメって感じがして視聴していませんでした(情報的にはアニメ雑誌等で一応押さえてはいましたが)。岩手・花巻が『銀河鉄道の夜』の宮沢賢治の生誕地でもあり、999の人気が当然町おこしに使われたんだと思いますが、いざ、このような商品を見てしまうと、ファンはつい手を出してしまうと思います。で、オーナーもつい店舗にあった全種類の缶を購入してしまった次第です。(ただし、帰宅後ネットで調べたら「クレアのホワイトIPA」缶があり、全5種類だったそうです。全種類押さえた積もりだったのに……残念……。)まだ飲んでいませんが、開缶の際は、松本零士先生のご冥福をお祈りしながら献杯したいと思います。(2月の訃報がらみでは、13日に人形作家の辻村ジュサブロー先生の訃報が流れたこともショックでした。小学4年生の時にNHKで放映された人形劇「新八犬伝」は本当に大好きで、友人と「ケンちゃんは犬塚志乃、ヒサオくんは犬飼現八、ボクは犬川額蔵な」などとゴッコ遊びに興じたものでした。『我こそは玉梓(たまずさ)が怨霊~』(ドロドロドロ(太鼓の音))というセリフは今でもマネできます。2つの主題歌も歌えます。十数年前、一宮巡拝で千葉県を訪問した際、館山市の館山城(八犬伝博物館)で当時の人形(あの時はそれこそ玉梓人形が展示されていたと思います)を見たときの感動は今でも忘れられません。この歳になってくるといろんな方の訃報がめにとまります。松本先生、辻村先生どうぞ安らかにおやすみください。)

2月は上記以外にも、この地での新たなご縁をいただく話が舞い込んだり、宿泊棟南側の外構工事が始まったり、前職時代の卒業生の来訪、初めての青色申告での戸惑い等、いろんなことがありましたが、無事に3月の営業再開を迎えることができ、ありがたく思います。

今回もとんでもない長文になってしまいました。写真もいろいろ載せたかったのですが、当HPは1つの記事ボックスで写真が4枚しか掲載できないので厳選写真を掲載しました。最後まで読んでくださった方、どうもありがとうございました。 (3月3日)

天沢退二郎先生のご冥福をお祈りいたします

昨日(2023年2月2日)、天沢退二郎先生が1月25日に亡くなられていたことをネットニュースで知りました。天沢先生は詩人や宮沢賢治研究家、フランス文学者、翻訳家などの肩書きをお持ちでしたが、私にとっては児童文学『光車よ、まわれ!』の作者として忘れられない方でした。

『光車よ、まわれ!』は、ある雨の日から始まった怪異(あやかし)に気づいてしまった主人公 一郎が、怪異と戦う龍子たちのグループの仲間となり、怪異に打ち勝つために3つの「光車」を集める冒険譚ですが、“水の悪魔”“地霊文字”“ウラの世界”など心をそそるキーワードが出てきたり、秘密基地にしていた廃工場のやぐらが怪異と戦う船にトランスフォームしたり、戦いが終わって龍子と仲間たちが去った後、別の形で事件に巻き込まれた少女ルミと一郎だけが新たな戦いに向けて歩き出すエンディングに、当時NHKで放映されていた少年ドラマシリーズや、少年と少女の淡い恋愛ストーリーが大好きだったオーナーはすっかり虜となり、何度も図書館で借りだしてはむさぼるように読んでいました。社会人になってから筑摩書房から新版が出ているのを見つけ、懐かしくなって買い求めましたが、何度読んでも読み飽きることはなく、当時難解で意味が読み取れなかった箇所も大人になって読み返してやっと理解できたりなんかして、今でも時々読み返しています。ネット記事のコメント欄に『光車よ、まわれ!』にからめてのお悔やみコメントが多数載っているのを見て、きっと私と同世代の方で私と同じように『光車よ、まわれ!』を愛読された方がたくさんいらっしゃったんだなと感慨深いものがありました。

天沢退二郎先生、享年86歳。多くの少年少女に感動を与えてくださりありがとうございました。ご冥福をお祈り申しあげます。 (2023年2月3日)

『光車よ、まわれ!』は、ある雨の日から始まった怪異(あやかし)に気づいてしまった主人公 一郎が、怪異と戦う龍子たちのグループの仲間となり、怪異に打ち勝つために3つの「光車」を集める冒険譚ですが、“水の悪魔”“地霊文字”“ウラの世界”など心をそそるキーワードが出てきたり、秘密基地にしていた廃工場のやぐらが怪異と戦う船にトランスフォームしたり、戦いが終わって龍子と仲間たちが去った後、別の形で事件に巻き込まれた少女ルミと一郎だけが新たな戦いに向けて歩き出すエンディングに、当時NHKで放映されていた少年ドラマシリーズや、少年と少女の淡い恋愛ストーリーが大好きだったオーナーはすっかり虜となり、何度も図書館で借りだしてはむさぼるように読んでいました。社会人になってから筑摩書房から新版が出ているのを見つけ、懐かしくなって買い求めましたが、何度読んでも読み飽きることはなく、当時難解で意味が読み取れなかった箇所も大人になって読み返してやっと理解できたりなんかして、今でも時々読み返しています。ネット記事のコメント欄に『光車よ、まわれ!』にからめてのお悔やみコメントが多数載っているのを見て、きっと私と同世代の方で私と同じように『光車よ、まわれ!』を愛読された方がたくさんいらっしゃったんだなと感慨深いものがありました。

天沢退二郎先生、享年86歳。多くの少年少女に感動を与えてくださりありがとうございました。ご冥福をお祈り申しあげます。 (2023年2月3日)

あるホルン吹きのつぶやき

オーナー夫婦はあまりテレビドラマを見ないのですが、最近日本テレビ系で水曜夜10時から放映されている『リバーサルオーケストラ』にハマッています。埼玉県の架空の公立プロオケ「児玉交響楽団(玉響)」の立て直しの為に招聘された市長の息子の若手世界的指揮者(田中圭さん)と、彼にコンサートミストレス(コンミス)として抜擢された市役所職員の元天才バイオリニスト(門脇麦さん)が、仲間の楽団員たちとともに“玉響潰し”を画策する市会議員(声優の津田健次郎さん)の陰謀に立ち向かっていくドラマです。オーナー自身もアマオケ経験が長いため、ドラマのあちこちで描かれる“オケあるある”に爆笑しながら毎回楽しく視聴しています。俳優の皆さんの演奏シーンもすばらしく(特にティンパニの渋川清彦さんはスゴいです)、よくそれぞれの楽器の奏法を練習されたと感心しています。またちょっと影のあるくせ者キャラクターを演じさせたらピカイチの津田健さんの怪演にもワクワクしています。その中で、最初は正直「おいおい」というほど下手くそだった玉響が、田中圭さん演じる指揮者の指導の下で素晴らしい演奏に変わっていくのですが、その玉響の実際の演奏を担当された神奈川フィルハーモニー管弦楽団の方達がよくその“下手くそ“さを演じられたなと感動いたしました。(ぶっちゃけ、上手な演奏は当たり前だと思いますので、ひねくれ者のオーナーは、上手な方がわざとヘタな演奏をされるところに心を動かされた次第です。)

さて本題です。これほど楽しんでいるドラマ『リバーサルオーケストラ』ですが、一つ大きな不満があります。それは……ホルンの扱いがあまりにも粗略すぎる!!!ということです。オーケストラは様々な楽器で構成されています。大まかに分けて弦楽器、管楽器(木管・金管)、打楽器となりますが、ホルンは木管楽器群の中でのオーボエとともに、金管楽器群の中の花形楽器です(ラッパ吹き、ボーン吹き、チューバ吹きの皆さん、ゴメンナサイ……。でもホルンは他の金管と違ってメロディーやソロもいっぱいありますし(この点は吹奏楽のホルンと大きく違います)、オケ曲におけるホルンの吹くところは他の金管より圧倒的に多い(=楽譜のページ数が多い)ですし、金管アンサンブルは当然として、弦楽器、木管楽器ともアンサンブルを組めることからも「ホルンが花形」と豪語しても良いと思っています(オーナーの個人的見解です……))。それなのに、演奏シーンでホルンの演奏している姿がほとんど出てこない!オーボエ奏者には平田満さんが配されて渋い演技をされているので演奏シーンも多く映りますが、ホルン奏者に俳優を充てていない?ためかもしれませんが、本当に映らないんです!!TVerの“演奏シーン特別編集版”を観たら、トロンボーンの女性奏者のソロシーンではトロンボーン・チューバ奏者が結構映ってます。でもホルンパートは4人がほんの1カット映っただけです。この扱いは一体どういうこと???ホルンの扱い、あまりにも酷くないですか!!!!吹奏楽では金管はトランペットが主役で次がトロンボーン、ホルンはその次ぐらいに扱われて(オーナーの個人的感想です)いるので、もしかしたら、脚本・演出家の方達もそのイメージで、今回のドラマがオーケストラのドラマであるにもかかわらず演出をされているのではないか、と勘ぐってしまいます。と、これぐらい憤慨しながらドラマを見ているとエンディングのしんみりとした一番良いシーンでチャイ5(チャイコフスキーの交響曲第5番)のホルンソロのメロディーが流れたり(ピアノ演奏です……)して、「どないなっとんねん!!」とテレビに向かって“ツッコミ”まくってしまいました。今後はホルン奏者にもっとスポットライトを当てていただきたいと切に願っております。

いろいろ書きましたが『リバーサルオーケストラ』、オーケストラ関係者には最高のドラマだと思います。まだご視聴なさっていない方はTVerやhuluで第1話から第4話(現時点での最新話)までまだ見れますので、是非ご覧になってください。(2023年2月2日)

さて本題です。これほど楽しんでいるドラマ『リバーサルオーケストラ』ですが、一つ大きな不満があります。それは……ホルンの扱いがあまりにも粗略すぎる!!!ということです。オーケストラは様々な楽器で構成されています。大まかに分けて弦楽器、管楽器(木管・金管)、打楽器となりますが、ホルンは木管楽器群の中でのオーボエとともに、金管楽器群の中の花形楽器です(ラッパ吹き、ボーン吹き、チューバ吹きの皆さん、ゴメンナサイ……。でもホルンは他の金管と違ってメロディーやソロもいっぱいありますし(この点は吹奏楽のホルンと大きく違います)、オケ曲におけるホルンの吹くところは他の金管より圧倒的に多い(=楽譜のページ数が多い)ですし、金管アンサンブルは当然として、弦楽器、木管楽器ともアンサンブルを組めることからも「ホルンが花形」と豪語しても良いと思っています(オーナーの個人的見解です……))。それなのに、演奏シーンでホルンの演奏している姿がほとんど出てこない!オーボエ奏者には平田満さんが配されて渋い演技をされているので演奏シーンも多く映りますが、ホルン奏者に俳優を充てていない?ためかもしれませんが、本当に映らないんです!!TVerの“演奏シーン特別編集版”を観たら、トロンボーンの女性奏者のソロシーンではトロンボーン・チューバ奏者が結構映ってます。でもホルンパートは4人がほんの1カット映っただけです。この扱いは一体どういうこと???ホルンの扱い、あまりにも酷くないですか!!!!吹奏楽では金管はトランペットが主役で次がトロンボーン、ホルンはその次ぐらいに扱われて(オーナーの個人的感想です)いるので、もしかしたら、脚本・演出家の方達もそのイメージで、今回のドラマがオーケストラのドラマであるにもかかわらず演出をされているのではないか、と勘ぐってしまいます。と、これぐらい憤慨しながらドラマを見ているとエンディングのしんみりとした一番良いシーンでチャイ5(チャイコフスキーの交響曲第5番)のホルンソロのメロディーが流れたり(ピアノ演奏です……)して、「どないなっとんねん!!」とテレビに向かって“ツッコミ”まくってしまいました。今後はホルン奏者にもっとスポットライトを当てていただきたいと切に願っております。

いろいろ書きましたが『リバーサルオーケストラ』、オーケストラ関係者には最高のドラマだと思います。まだご視聴なさっていない方はTVerやhuluで第1話から第4話(現時点での最新話)までまだ見れますので、是非ご覧になってください。(2023年2月2日)

金生山の今年の雪は?

1月24日から26日にかけて、この冬一番の寒気が日本列島に流れ込み大雪になるとの報道が続き、実際に各地で雪による様々な影響が出ているようです。被害を受けられた方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて当宿は昨冬、何度か大雪に見舞われたこともあり、予約される皆さまにご迷惑をおかけしないようにするため、冬期休業を設けております。今冬は全国ニュースで、昨年12月17日と23日、そして昨日の1月24日に大雪予報が出ましたので、当宿でも積雪に対する備えをしていたのですが……、今年はおかげさまで現状、雪が少なくて助かっています。12月18日はまったく雪は積もらず、24日のクリスマスイブが初積雪となりましたが、積雪量は我が家の庭(土)で12cm、縁音前の坂道(アスファルト)で5cmと一昨年12月の積雪の半分ですみました。また大晦日から元旦にかけては全く積雪がなく(昨年の元旦は、当宿前の坂道を初日の出見物帰りの高校生たちが運動靴のままスキーをしているように滑り降りていました)、昨日は夕刻から粒状の雪が降り始めてアッという間に車上に積もりだしたので、今朝はいったいどうなっていることやらと心配していたのですが、積雪量は昨晩とほとんど変わっておらず庭で2cm、坂道で1cmでした。

地元の方は去年のような大雪は何十年ぶりかのもので、最近はほとんど雪は積もらないとおっしゃっていたのですが、今年は今のところその言葉通りになっています。とりあえず現状報告ということで、また雪の状況を上げさせていただきます。

さて当宿は昨冬、何度か大雪に見舞われたこともあり、予約される皆さまにご迷惑をおかけしないようにするため、冬期休業を設けております。今冬は全国ニュースで、昨年12月17日と23日、そして昨日の1月24日に大雪予報が出ましたので、当宿でも積雪に対する備えをしていたのですが……、今年はおかげさまで現状、雪が少なくて助かっています。12月18日はまったく雪は積もらず、24日のクリスマスイブが初積雪となりましたが、積雪量は我が家の庭(土)で12cm、縁音前の坂道(アスファルト)で5cmと一昨年12月の積雪の半分ですみました。また大晦日から元旦にかけては全く積雪がなく(昨年の元旦は、当宿前の坂道を初日の出見物帰りの高校生たちが運動靴のままスキーをしているように滑り降りていました)、昨日は夕刻から粒状の雪が降り始めてアッという間に車上に積もりだしたので、今朝はいったいどうなっていることやらと心配していたのですが、積雪量は昨晩とほとんど変わっておらず庭で2cm、坂道で1cmでした。

地元の方は去年のような大雪は何十年ぶりかのもので、最近はほとんど雪は積もらないとおっしゃっていたのですが、今年は今のところその言葉通りになっています。とりあえず現状報告ということで、また雪の状況を上げさせていただきます。

明星輪寺さんの“初こくぞう”

縁音に至る坂道をさらに登っていくと、金生山明星輪寺に着きます。『近隣の名所旧跡』ページにも記載していますが、明星輪寺は「こくぞうさん」の名で地元で親しまれている真言宗の古刹です。ご住職には引っ越してきて以来お世話になりっぱなしで、中日新聞や岐阜新聞に「縁音」の紹介記事が掲載されたのも、ご住職の大垣市観光課へのお声がけのお陰です。本当にありがたく思っております。

さて、明星輪寺さんでは年間を通して様々な行事が行われているのですが、今回は毎年1月12・13日に行われる“初こくぞう”を紹介いたします。

私が“初こくぞう”に参詣させていただくのは今年で3回目(当地への下見段階の時と、引っ越し直後の昨年、そして今回)です。12日は朝9時から参道が車両通行止めとなり、お昼頃には露店が並びます。今年は平日でしたが昼間からたくさんの人がお寺へ登っていかれました。15時を回ると子供たちの声が聞こえ始め、親子連れや若い人たちのグループ、中高生の集団が次々とお寺へ向かいます。縁音からの景色・夜景も綺麗なのですが、化石館前の展望駐車場、さらにそこからお寺へと進む尾根伝いの参道からの夜景が絶景で、多くの宵参りの方が夜景を楽しみながら登って行かれます。

なぜ夕方から参詣者が増えるかというと、19時から山門前で柴燈護摩供が行われ、その後“火渡り”に参加できるからだと思います。柴燈護摩供は、野外に柴を使った護摩壇を設け、道場清めの儀式を行った後、柴と護摩木を燃やして世の中の悪行と病魔を焼き尽くし、残り火の上を裸足で渡って開運長久、無病息災を祈願する儀式です。たくさんの修験者(山伏)さんが儀式の節目々々で法螺貝を吹かれる姿を見ることもできます(一応オーナーも大峰山で小先達の免状をいただいて法螺貝を所持していますので、“初こくぞう”で法螺貝の音を聞くのを楽しみにしています)。

護摩の炎がある程度落ち着くと、護摩壇が崩され火渡り儀式用に組み直されます。そして、修験者の方たちが火渡りされた後、一般の参詣者も火渡りに参加させていただけます。私も今回で2度目の参加をさせていただきました。炎の上がる丸太の上を裸足で歩くので、ものすごく熱いのではないかと恐怖心に駆られたりしますが、印を組んだ手にお不動さんのお札を持って丸太を渡ると、意外に普通に歩けるものでした。お年寄りから子供たちまで、今年は300人くらい渡られたようでした。渡った後は何だかすがすがしい気分になり、心身ともに火による浄化を受けることができたように思います。

“初こくぞう”の日は毎年1月12・13日(柴燈護摩供は12日夜)と決まっていますので、12日が平日になってしまうと大垣近隣以外の方は参詣しにくいと思いますが、柴燈護摩供や火渡りに参加できる機会など滅多にないものですので、機会があれば明星輪寺さんの“初こくぞう”に是非ご参詣ください。

さて、明星輪寺さんでは年間を通して様々な行事が行われているのですが、今回は毎年1月12・13日に行われる“初こくぞう”を紹介いたします。

私が“初こくぞう”に参詣させていただくのは今年で3回目(当地への下見段階の時と、引っ越し直後の昨年、そして今回)です。12日は朝9時から参道が車両通行止めとなり、お昼頃には露店が並びます。今年は平日でしたが昼間からたくさんの人がお寺へ登っていかれました。15時を回ると子供たちの声が聞こえ始め、親子連れや若い人たちのグループ、中高生の集団が次々とお寺へ向かいます。縁音からの景色・夜景も綺麗なのですが、化石館前の展望駐車場、さらにそこからお寺へと進む尾根伝いの参道からの夜景が絶景で、多くの宵参りの方が夜景を楽しみながら登って行かれます。

なぜ夕方から参詣者が増えるかというと、19時から山門前で柴燈護摩供が行われ、その後“火渡り”に参加できるからだと思います。柴燈護摩供は、野外に柴を使った護摩壇を設け、道場清めの儀式を行った後、柴と護摩木を燃やして世の中の悪行と病魔を焼き尽くし、残り火の上を裸足で渡って開運長久、無病息災を祈願する儀式です。たくさんの修験者(山伏)さんが儀式の節目々々で法螺貝を吹かれる姿を見ることもできます(一応オーナーも大峰山で小先達の免状をいただいて法螺貝を所持していますので、“初こくぞう”で法螺貝の音を聞くのを楽しみにしています)。

護摩の炎がある程度落ち着くと、護摩壇が崩され火渡り儀式用に組み直されます。そして、修験者の方たちが火渡りされた後、一般の参詣者も火渡りに参加させていただけます。私も今回で2度目の参加をさせていただきました。炎の上がる丸太の上を裸足で歩くので、ものすごく熱いのではないかと恐怖心に駆られたりしますが、印を組んだ手にお不動さんのお札を持って丸太を渡ると、意外に普通に歩けるものでした。お年寄りから子供たちまで、今年は300人くらい渡られたようでした。渡った後は何だかすがすがしい気分になり、心身ともに火による浄化を受けることができたように思います。

“初こくぞう”の日は毎年1月12・13日(柴燈護摩供は12日夜)と決まっていますので、12日が平日になってしまうと大垣近隣以外の方は参詣しにくいと思いますが、柴燈護摩供や火渡りに参加できる機会など滅多にないものですので、機会があれば明星輪寺さんの“初こくぞう”に是非ご参詣ください。